アレルギーセンター

診療科紹介

アレルギーセンターでは複数の診療科と評価支援室が連携することで、総合的かつ包括的に診断、治療管理を行い、専門診療を提供しています。

- 総合アレルギー科

- 皮膚アレルギー科

- 消化管アレルギー科

- 鼻アレルギー科

- 視機能評価支援室

- 免疫機能評価支援室

- 遺伝情報評価支援室

- 行動機能評価支援室

診療内容・業務内容

アレルギーセンターでは小児のアトピー性皮膚炎、食物アレルギー、気管支喘息などをはじめとした様々な小児アレルギー疾患の診断治療を行っています。

- 気管支喘息およびそれに合併したアレルギー性鼻炎や副鼻腔炎

- アトピー性皮膚炎およびその合併症

- 食物アレルギー(食物依存性運動誘発アナフィラキシー、消化管アレルギーを含む)

- IgA欠損症、高IgE症候群など免疫異常を伴うアレルギー疾患

- ラテックスアレルギー、口腔アレルギー症候群

- 蕁麻疹、自家感作性皮膚炎、接触性皮膚炎、薬物アレルギー

- 昆虫アレルギー、動物アレルギー

- 血管性浮腫

- その他

患者への指導(患者教育)

アレルギーセンターでは、科学的根拠に基づいた治療ガイドラインに従って病気を持つ子どもたちの治療を行っています。しかし、患者・家族が治療内容を理解・納得しなければ、十分な効果は得ることはできません。そのため、病気について基本的な知識を理解する必要があります。アレルギーセンターではこのような患者への指導(患者教育)にも力を注いでいます。

特に初診の方には、時間をかけて疾患や治療法を説明する「教室」を全員に受講していただいています。必要に応じて複数の「教室」を受講していただくこともあります。

- アトピー性皮膚炎教室

- ぜん息教室

- 食物アレルギー教室

- 乳児アレルギー教室

- 食物たんぱく誘発胃腸症(消化管アレルギー)

この他、夏休みなどに患者本人を対象にした「こども教室」を開講したり、看護師、薬剤師、管理栄養士による個別指導を行ったりしています。必要に応じて、教育入院を行っています。

アレルギー予防への取り組み

アレルギー疾患にかかる患者さんの数は年々増え続けています。中にはインターネット上の科学的根拠のない情報に振り回され、間違ったアレルギー予防法を行っていることが少なくありません。アレルギーセンターでは、科学的根拠に基づいた、お子さんのアレルギー疾患発症予防を推進する取り組みを行っております。

成育アレルギー電話相談室

今使っているお薬のことや、これからの治療のこと、ぜん息・アトピー性皮膚炎・食物アレルギーに関する心配事や悩み事について、無料でお答えします。小児アレルギー疾患の診療や看護に経験豊富なスタッフが対応しますので、安心です。ご本人・ご家族だけでなく、保育・学校関係者の方からの相談にも応じていますので、お気軽にご相談ください。

臨床研究

アレルギーセンターでは現在、アトピー性皮膚炎・気管支喘息・食物アレルギー・消化管アレルギーの各疾患についての臨床研究を行っています。私たちは、患者さん1人1人に対して最善の診療を行うのと同時に、このような研究活動によって最新のエビデンスを明らかにすることも責務と考えています。

SNSによる情報発信

一般の方向けにアレルギーに関する医療・研究の情報や取り組みを発信していきます。

医療従事者向けに情報発信していきます。

専門分野

研究成果

アレルギーセンターではさまざまな研究を行い、皆さまが持っているこれまでの認識とは違った新しい成果も出てきています。発表している研究成果のプレスリリースはこちらからご覧ください。

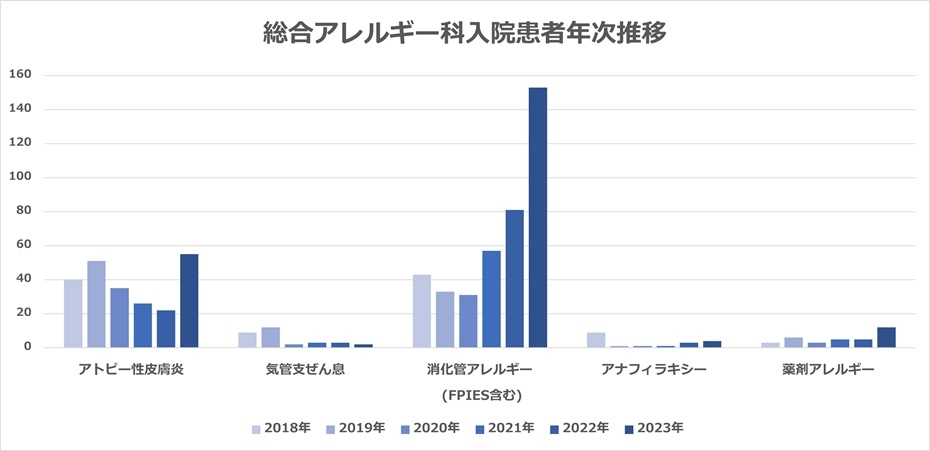

入院患者数(疾患別)

| | 2021 | 2022 | 2023 |

|---|---|---|---|

| アトピー性皮膚炎 | 26 | 22 | 55 |

| 気管支喘息 | 3 | 3 | 2 |

| 消化管アレルギー | 57 | 81 | 153 |

| 食物アレルギー(食物経口負荷試験含む) | 1580 | 578 | 157 |

| アナフィラキシー | 1 | 3 | 4 |

| 薬剤アレルギー | 5 | 5 | 12 |

| その他 | - | - | 2 |

| 合計 | 1672 | 697 | 385 |

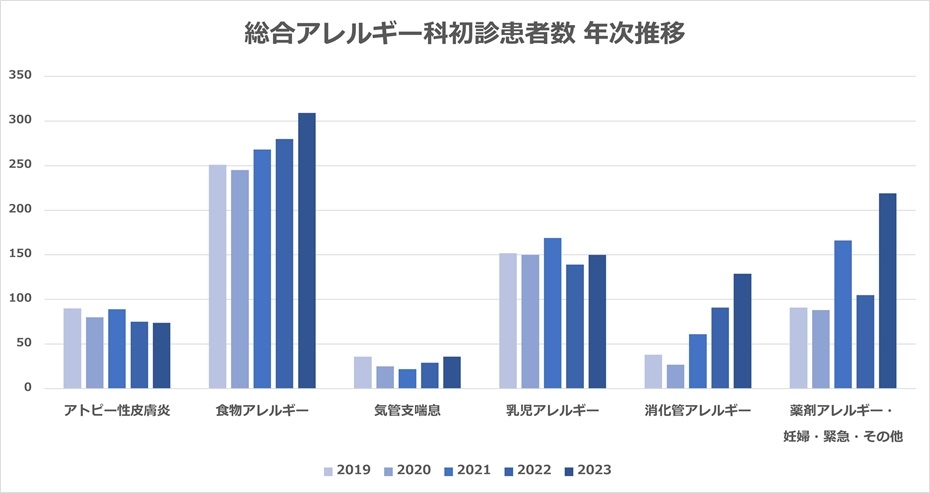

初診患者数(予約枠別)

| | 2021 | 2022 | 2023 |

|---|---|---|---|

| アトピー性皮膚炎 | 89 | 75 | 74 |

| 食物アレルギー | 268 | 280 | 309 |

| 気管支喘息 | 22 | 29 | 36 |

| 乳児アレルギー | 169 | 139 | 150 |

| 消化管アレルギー | 61 | 91 | 129 |

| 薬剤アレルギー・その他 | 166 | 105 | 219 |

| 合計 | 775 | 719 | 917 |

再診患者数

| | 2021 | 2022 | 2023 |

|---|---|---|---|

| 再診(のべ) | 13488 | 13226 | 15288 |

| アレルギー専門看護指導 | 545 | 2115 | 3137 |

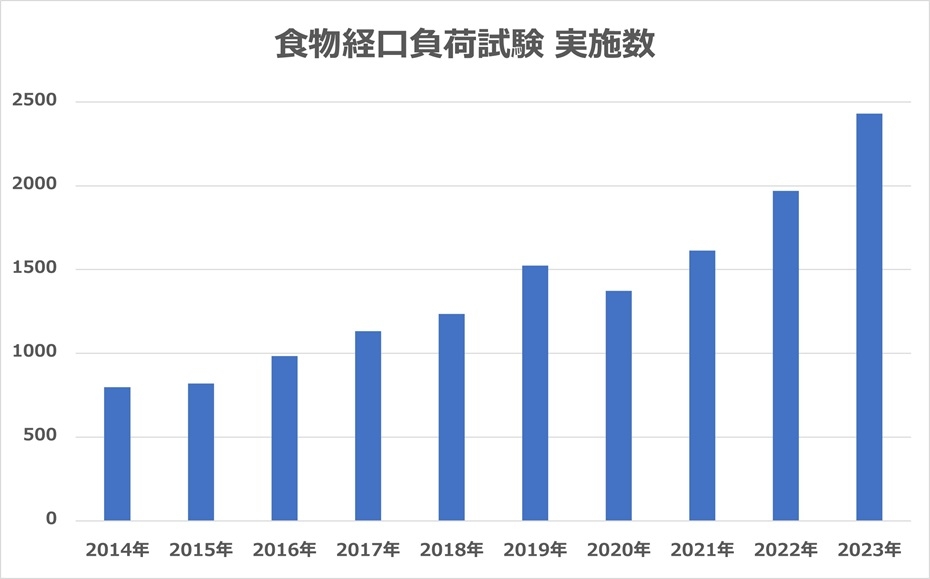

検査件数

| | 2021 | 2022 | 2023 |

|---|---|---|---|

| 気道過敏性試験(運動・メサコリン) | 13 | 17 | 16 |

| 皮膚テスト | 138 | 170 | 234 |

| 食物経口負荷試験(即時型食物アレルギー) | 1614 | 1970 | 2432 |

| 食物経口負荷試験(食物蛋白誘発胃腸症) | 57 | 81 | 148 |

受診方法

受診には予約が必要です。予約センターに連絡し、予約してください。予約の変更も予約センターで対応します。初めて受診(初診)する場合は、医療機関(医院、病院)からの紹介状をご用意ください。紹介状をお持ちでない場合、別途特定療養費が必要です。

再診の方は、予約センターで予約してください。曜日毎に担当医が決まっているため、担当医の希望があれば、予約時に伝えてください。

生活管理指導表(アレルギー疾患用)/診断書などの文書作成をご希望の方

以下の注意事項をよく確認した上で、下記リンクページをご覧ください。

- 文書は、診察の際にその場で作成することが出来ません。窓口または郵送でお申し込みください。(電話による作成依頼は受け付けておりません。)

- 依頼をいただいてから作成終了まで3~4週間程度要することがありますので、期限に余裕をもってご依頼いただくようお願い致します。

- 文書作成依頼をする際は、必ず原本をお持ちください。前年と内容に変更がない場合でも必要です。

- 半年以内に本人の受診がない場合は、診断書を作成することができません。該当する方は予約センターで診察の予約をしてください。

初診の方へ

直接予約センターに電話で連絡をしていただくか、緊急で受診が必要なときはかかりつけの医療機関から医療連携室にご連絡ください。(受診目的の疾患によって初診の曜日が異なり、それぞれに合わせた教室を準備しています)

予約された後、事前にこのページの下にある該当する問診票等をA4サイズで印刷(片面でも両面でも可)してご記入の上、診察日にお持ちください。準備できない方には当日外来で問診票へのご記入をお願いしています。来院後に問診票をご記入いただく場合は、記入と確認に30分以上の時間を要します。当日のスムーズな診療のために、なるべく事前に問診票を記入していただくよう、ご協力をよろしくお願いいたします。

ご不明な点がありましたら、予約センターまでご連絡ください。

- 受診前に必ずご覧ください。

-

アレルギーセンターでは受診した患者様の診療データや写真データ、血液検査で余った検体などを活用して、アレルギー疾患の診療や研究に役立てたり、医学教育、患者様への説明などに使用したりしています。

このような調査・研究には皆様方のご理解とご協力が不可欠です。以下の説明・お願いをお読みいただき、調査・研究に同意いただける場合には、同意書へのご記入をお願いいたします。(受診当日にもご同意いただけます)

-

初診の方は、事前に以下の質問票を印刷後に記入して、当日にお持ちください。(準備できない方は当日外来でご記入ください)

質問票では診療上重要となる情報をお聞きしています。質問票は疾患の発症や重症度・予後に影響を与える可能性がある多くの項目を含むため分量が多くなっておりますが、より適切な診療のためにご理解とご協力をお願いいたします。なお個人情報につきましては、医療従事者の守秘義務があるため、診療以外の目的で利用することはありません。回答できない・したくない項目については空欄のままでも結構です。

質問票は、患者様の年齢によって「0~3歳」、「4~7歳」、「8~12歳」、「13歳以上」の4種類があります。患者様ご本人の受診当日の年齢に合った質問票を下から選んで、ご記入ください。

- 消化管アレルギー外来初診の方は、初診日までに、必ず下のボタンからフォームの動画をご覧になっておいてください。消化管アレルギーについて、知っておいていただきたい情報をご説明しております。

現在、初診希望の方が非常に多く予約の取りづらい状態が続いており、大変ご迷惑をおかけしております。できるだけ多くの患者さんに受診していただけるよう努力しておりますので、ご了承くださいますようお願い致します。

外来での食物経口負荷試験のご案内

現在、入院で食物経口負荷試験を行う予定としている一部の患者さんに、外来での実施へと変更をお願いしています。

(該当の患者さんへは、検査1~2週間前に病院より個別に連絡をしております。)

外来での食物経口負荷試験は、来院時間や持ち物が入院とは異なる部分があります。「外来での負荷試験のご案内」をよくお読みになってご来院ください。

スタッフ紹介

アレルギーセンター センター長 福家 辰樹

| 診療科 | 診療部長 | 医員 | フェロー |

|---|---|---|---|

| 総合アレルギー科 | 山本 貴和子(併) | 豊国 賢治 平井 聖子 佐藤 未織(併) 齋藤 麻耶子(非) 原間 大輔(非) 濱口 冴香(非) 梅沢 洸太郎(非) 鈴木 大地(非) 小笠原 久子(非) |

神保 智里 谷口 智城 山井 卓磨 山本 隼吾 |

| 皮膚アレルギー科 | 吉田 和恵(併) | ||

| 消化管アレルギー科 | 新井 勝大(併) | 野村 伊知郎(併) | |

| 鼻アレルギー科 | 守本 倫子(併) | ||

| 視機能評価支援室 | 仁科 幸子(併) | ||

| 免疫機能評価支援室 | 森田 英明(併) | ||

| 遺伝情報評価支援室 | 要 匡(併) | ||

| 行動機能評価支援室 | 山本 貴和子 |

(併)=併任、(非)=非常勤

患者紹介・医療連携

アレルギーセンターでは医療連携を重視し、他の医療機関等からの患者さんの紹介を積極的に受け入れています。疾患の重症度が高く、通常の治療ではうまくいかない症例を始め、環境要因、社会心理学的要因、アドヒアランスなどが問題で、コントロール不良になってしまう症例など、お困りの患者がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。

通常のご紹介

当院では初診も事前予約制です。患者さんに診療情報提供書(紹介状)を渡して、ご自身で電話予約をするようにお伝えください。宛先の診療科は「総合アレルギー科」となります。初診日は疾患、年齢によって異なります。詳細につきましては予約センターにお尋ねください。初診は1か月以内となります。

早めに受診(入院)が必要な場合

医師の診断により早めに受診が必要な場合には、医療機関から医療連携室に直接ご連絡いただければ予約を早めにとることができます。緊急入院を要すると思われる重症な患者さんの場合にも、まずは医療連携室にご連絡ください。「総合アレルギー科」とお伝えください。

ご紹介後の医療連携について

ご紹介いただいた患者さんについては当科での診断、治療を行うと同時に、必要に応じて紹介元の先生方にも診療をお願いしております。(症状悪化時の対応、処方薬不足時の追加処方など)紹介した患者さんの経過などご不明な点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

さらに患者さんの症状が改善して長期的な治療方針が決定し安定した状態になりましたら、紹介元や近隣の医療機関への転院をお願いしております。重症でお困りの小児患者さんを速やかに診察するという当センターの使命をご理解いただき、ご協力いただければ幸いです。なお経過中に症状の悪化や再燃がある場合には、患者さんが電話で当科の再診の予約を取ることができます。

アレルギー科在籍医師がいる医療機関一覧

これまで当院アレルギー科に在籍していた医師が現在勤務している医療機関一覧です。医療連携にお役立てください。