- トップ

- > 患者・ご家族の方へ

- > 病院の紹介

- > 各診療部の紹介

- > 小児内科系専門診療部

- > 腎臓・リウマチ・膠原病科

腎臓・リウマチ・膠原病科

基本情報

当科は、小児の腎疾患、小児の腎代替療法(腹膜透析、血液透析、腎移植)、および小児のリウマチ性疾患を扱っています。腎疾患は、難治性ネフローゼ症候群をはじめ、他院でうまく管理できない多くの難治性の腎疾患患者が遠方より紹介いただいています。腎代替療法については、集中治療部、新生児集中治療室、小児外科、移植外科(臓器移植センター)などと協力しながら、急性血液浄化、維持腹膜透析、維持血液透析、腎移植などを行っています。また、日本で数少ない小児リウマチ性疾患の専門診療科であり、免疫抑制薬、生物学的製剤、アフェレシス療法などの標準的・先進的治療を行っています。さらに、病気の治療のみでなく、できるだけ入院期間を短くし、運動制限や食事制限も最小限にし、健常な子供と同じ生活が送れるよう配慮することで、子供の精神的・社会的な発育も促しています。

診療内容

1.対象疾患

- 特発性ネフローゼ症候群

- 急性糸球体腎炎

- 慢性糸球体腎炎(IgA腎症、紫斑病性腎炎、膜性腎症、膜性増殖性糸球体腎炎、C3腎症など)

- 遺伝性腎炎(アルポート症候群)

- Denys-Drash症候群

- 先天性ネフローゼ症候群

- 急速進行性糸球体腎炎(顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽種症など)

- 尿細管疾患(バーター症候群、ジッテルマン症候群、デント病、ロー症候群など)

- 先天性腎尿路異常(両側低異形成腎など)

- 若年性ネフロン癆

- 多発性嚢胞腎(常染色体顕性多発性嚢胞腎、常染色体潜性多発性嚢胞腎)

- 腎血管性高血圧

- 急性腎障害(溶血性尿毒症症候群など)

- 慢性腎臓病

- 末期腎不全(腹膜透析、血液透析、腎移植)

- 全身性エリテマトーデス

- 若年性特発性関節炎(全身型・少関節型・多関節型)

- 多発性筋炎/皮膚筋炎

- シェーグレン症候群

- 大動脈炎症候群

- 血管炎症候群(ANCA関連血管炎、難治性IgA血管炎など)

- 混合性結合組織病

- 慢性再発性多発性骨髄炎

- 抗リン脂質抗体症候群

- 自己炎症疾患(PFAPA症候群、家族性地中海熱などの周期性発熱)

2.ネフローゼ症候群

ネフローゼ症候群は、血液中の蛋白質(主にアルブミン)が尿中に多量に排泄してしまうことで、血液中の蛋白濃度(アルブミン)が低下して、むくみ(浮腫)、体重増加、乏尿などが起こる病気です。原因は未だ分かっていませんが、約90%でステロイドが効き(ステロイド感受性)、ステロイドが効かない人が10%くらいいます(ステロイド抵抗性)。ステロイド感受性のうち2/3が再発し、その半数が頻回再発型あるいはステロイド依存性でステロイドの副作用が問題となります。通常、初発のネフローゼ症候群は1ヶ月くらいの入院を要しますが、当科ではステロイド感受性のお子さんは2週間くらいで退院としており、他施設より入院期間が短いのが特徴です。

難治性ステロイド依存性ネフローゼ症候群に対する先進的な治療であったリツキシマブ療法を、当科は他施設より先行して行ってきました。また、リツキシマブ療法のパイロット研究(Pediatr Nephrol 2009)、リツキシマブ後MMF維持療法(Pediatr Nephrol 2011)、リツキシマブ全国実態調査(Pediatr Nephrol 2013)、リツキシマブによるステロイドの副作用の改善(Pediatr Nephrol 2014)、リツキシマブ療法後早期再発のリスクファクター解析(Pediatr Nephrol 2016)、医師主導治験後の長期予後研究(Pediatr Nephrol 2017)、ステロイド抵抗性既往患者のリツキシマブ追加投与(Pediatr Nephrol 2021)、B細胞枯渇中再発症例の特徴(CEN 2018)、難治性ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群へのリツキシマブ療法(Pediatr Nephrol 2014, Pediatr Nephrol 2016, Pediatr Nephrol 2020)、リツキシマブ関連無顆粒球症(Nephrol Dial Transplant 2015)、リツキシマブ関連infusion reactionの多数例解析(Pediatr Nephrol 2018)など、数多くの臨床研究の成果を国際誌に報告してきました。当科は全国屈指の難治性ネフローゼ症候群の患者数を有しているため、近年、リツキシマブ投与後低IgG血症について、B細胞枯渇中も低IgG血症は起こらないこと、反復投与が低IgG血症の頻度を増すこと、さらにステロイド抵抗性の既往やリツキシマブ投与時低IgG血症がリスクファクターであることなどを自施設のデータを用いて報告しました(Pediatr Nephrol 2022)。また、リツキシマブ投与後の低IgG血症は必ずしも感染症のリスクではないこと(Pediatr Nephrol 2023)や、近年ネフローゼ症候群の感染症はリツキシマブや免疫抑制薬の導入で大きく変化したことも多数例の情報で証明しました(J Pediatr 2023)。また、免疫抑制薬内服中のネフローゼ症候群患者における新型コロナワクチンも、健常者と同様、有効であり安全であることも報告しています(Pediatr Nephrol 2023)。

なお、2025年3月より、リツキシマブは難治性のみならず、通常のステロイド依存性/頻回再発型にも適応取得されました。

3.慢性糸球体腎炎

慢性糸球体腎炎は、そのほとんどが学校検尿での血尿や蛋白尿という形で発見されます。血尿および早朝尿での有意な蛋白尿が持続していれば、慢性糸球体腎炎が疑われ、腎生検を行っています。当科は年間50件前後の腎生検を施行していますが、生検の3日後には退院と、他施設と比較して入院期間が短いのが特徴です。当院開院後、2025年3月までに、1360件腎生検をしてきていますが、腎生検による出血で輸血を要したのは6名のみです。

IgA腎症については、多剤併用療法を施行したびまん性IgA腎症患者の長期予後(CJASN 2011)、多剤併用療法後の蛋白尿残存のリスクファクター解析(Pediatr Nephrol 2015)、紫斑病性腎炎との異同(Pediatr Nephrol 2016)、10年以上の長期予後(PLoS One 2016)など、数多くの臨床研究の成果を国際誌に報告してきました。また、診療部長の亀井は「小児IgA腎症治療ガイドライン2020」および「小児IgA血管炎診療ガイドライン2023」の作成メンバーを務めています。

4.末期腎不全に対する腎代替療法(腹膜透析、血液透析、腎移植)

当院は、子どもが末期腎不全に陥った時に必要な3つの腎代替療法(腹膜透析、血液透析、腎移植)の全てが可能な施設です。これらの治療を、小児外科や移植外科(臓器移植センター)や集中治療部などと協力して行っています。

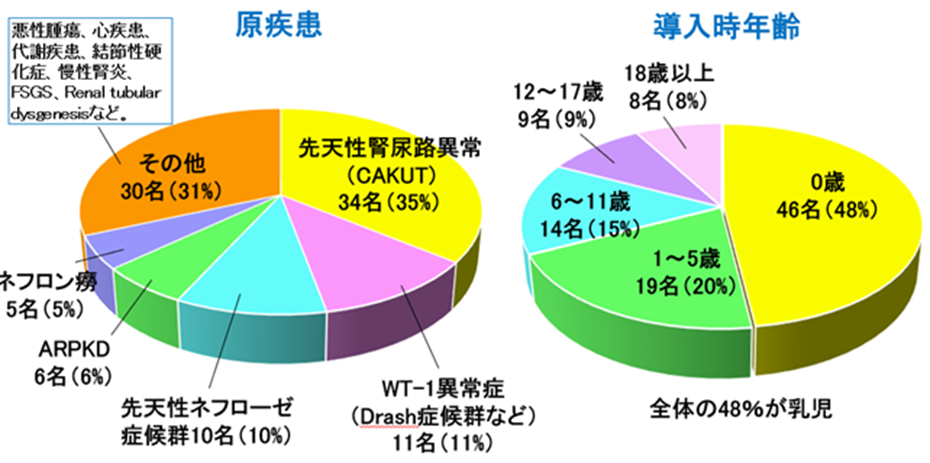

成長や発達、心血管や骨合併症の予防、健康な児と同様の社会生活が送れる、など全ての面において腎移植が最も望ましい治療ですが、移植が可能な体格(身長90~95cm)までは腹膜透析を行います。当科は2025年4月現在、17名の腹膜透析患者を診療していますが、乳児(1歳未満)の腹膜透析導入が非常に多いのが特徴で、2008年以降は実に半数以上が乳児期導入になっています。また、Denys-Drash症候群や先天性ネフローゼ症候群などが先天性腎尿路異常(CAKUT)に次いで多いのも特徴です。巣状分節性糸球体硬化症(FSGS)は極めて少なく、ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の治療の進歩が関連していると推測されます。

昨今、新生児に血清Cr≧1.0mg/dLを満たした先天性腎尿路異常患者において、日齢3までのピークの血清Crで乳児期の末期腎不全への移行が予測できることを、当院を含む12の小児腎疾患専門施設による多施設共同研究で証明しました(Pediatr Nephrol 2023)。本研究によると、日齢3までのpeak-Cr≧2.5mg/dLの患者は78%が乳児期に末期腎不全に陥るのに対し、peak-Cr<2.5mg/dLの患者は5%でした(p<0.001)。このように、出生直後からの腎不全例において、早期より透析導入の有無や時期を予測することができ、御家族にお話しするようにしています。

血液透析は、長期留置型のカテーテルを使って、乳幼児でも維持透析が可能です。腹膜透析が難しいお子さんは、カテーテルによる血液透析を行うこともあり、遠方からの紹介患者も少なくありません。2025年4月現在、乳幼児5名のカテーテル透析を施行しています。

腎移植も、年間5~9人行っています。腎移植を行うことで、末期腎不全のお子さんも通常の社会生活が可能となり、普通のお子さんと同じ身体的・精神的な発育も得られるようになります。

5.リウマチ性疾患

リウマチ性疾患とは、細菌やウイルス感染から自分を守るための免疫システムが、間違って自分の身体を敵だと認識し攻撃をしかけることで症状を出す難病です。なぜ自分の身体を敵だと認識するのかは明確にはわかっておりませんが、起こっていることは「免疫の暴走」なので、免疫を抑える治療を行うことで症状をよくすることができます。

しかし、小児においては疾患の発症頻度が低いこともあり、小児のリウマチ性疾患を診療している施設は非常に限られています。当科には小児のリウマチ専門医・指導医が在籍しており、日本小児リウマチ学会から「小児リウマチ中核施設」の認定を受けています。すなわち、小児リウマチ性疾患の診断・治療について豊富な診療経験があり、患者さんひとりひとりの生活も考慮しながら画一的な治療だけでなく柔軟な対応も行っています。また、日本の小児リウマチ性疾患では非常に実績のある横浜市立大学や東京科学大学小児科と連携し、最先端の検査(サイトカイン測定など)・治療を提供することも可能です。

リウマチ性疾患は全身の症状が出ることが少なくありません。当院は小児専門病院のため、小児期診療に特化した関係科(整形外科・皮膚科・消化器科・眼科・放射線科など)と協力し、小児リウマチ性疾患の特徴や小児で注意すべき薬剤副作用を熟知したうえでの診断・治療が可能となっています。また重症患児に対してはPICU(小児に特化した集中医療)と協力し治療にあたることもあり、これらは「小児疾患への総合力」という意味で、他病院と一線を画した当院の強みです。

当科で対象とする疾患は<診療内容・対象疾患>を御覧ください。また、まだ診断がついておらず下記の症状がある方も診療の対象となります。

- 原因不明の発熱が続く、あるいは、発熱を繰り返す

- 手足の関節の痛みや腫れが続く、関節の動きが悪くなった

- 朝起きてからしばらく動きたがらない・動くのをいやがる

- 歩くのをいやがる・頻繁に抱っこをせがむようになった

- 顔・手足に発疹が出て治らない

- 日光にあたると皮膚がひどく赤くなる

- 階段をのぼれなくなった、ペットボトルを開栓できない、など力が入りづらい

- 筋肉の痛みがある

- 非常に疲れやすい

- (他院の)血液検査で膠原病の疑いがあると言われた

治療の主となる薬剤としては、ステロイド、免疫抑制薬、生物学的製剤があります。ステロイドによる治療は有効性が非常に高く、必要な薬剤であることは間違いありません。しかし副作用も多いため、使い方を間違えないよう十分な知識や経験が必要な薬剤です。近年、治療に有効な免疫抑制薬や生物学的製剤の登場で、かつてステロイドが減量できず副作用に苦しんでいたようなケースであっても、現在では生活の質(QOL)の向上が望めます。当院ではステロイド使用を最小限とすべく、免疫抑制薬や生物学的製剤を積極的に併用しており、使用経験も豊富です。

小児リウマチ性疾患は、疾患の性質上、治療期間が長期となります。そのため患児の健全な成長や社会生活に配慮した、長期的視野にたった診療が必要です。「入院期間は最小限に、社会生活は極力制限がないように」が当リウマチ・膠原病科の基本理念です。医療関係者で診断・治療にお困りの場合はもちろんのこと、患者さん自身でこれはリウマチかも?とお思いの場合でも構いません、お気軽にご相談ください。

6.当科で施行中の主な臨床研究

① 免疫抑制薬内服下での弱毒生ワクチン接種の全国多施設共同研究

ネフローゼ症候群、リウマチ疾患、炎症性腸疾患、臓器移植後などで、免疫抑制薬を継続しているお子さんは、弱毒生ワクチンが添付文書上禁忌になっています。しかしながら、免疫抑制薬内服中は感染のリスクが高く、可能であれば接種が望ましいです。これまで当院では、臨床研究という形で免疫抑制薬内服下での弱毒生ワクチン接種を実施してきました(J Pediatr 2018, Plos One 2020)。また、免疫抑制薬または生物学的製剤を使用下での弱毒生ワクチン接種の全国実態調査を施行し、重篤な有害事象が発症していないことを確認しました(Eur J Pediatr 2021)。2019年3月より、「ステロイド薬または免疫抑制薬内服下での弱毒生ワクチン接種の多施設共同前向きコホート研究」を開始し、免疫抑制薬内服下での弱毒生ワクチン接種のシステムを確立しました。現在全国52施設が研究協力施設となっており、2025年4月現在、628件の接種が行われています。

これらのデータをもとに、免疫抑制薬および弱毒生ワクチンの添付文書に書かれている「併用禁忌」という文言の修正について、現在関連学会や厚労省と相談中です。

② TNFα阻害薬使用下での弱毒生ワクチン接種(特定臨床研究)

生物学的製剤の中で代表的な薬剤であるTNFα阻害薬は、小児領域では若年性特発性関節炎や炎症性腸疾患などで広く使われていますが、添付文書上弱毒生ワクチンは接種できないと記載されています。生物学的製剤使用下では感染症のリスクが高く、我々が施行した全国実態調査(Eur J Pediatr 2021)でも世の中における弱毒生ワクチンのニーズが高いのも事実で、実際安全に接種できたという症例報告もあります。

当科では、消化器科・感染症科・免疫科と協力して、「TNFα阻害薬使用患者への弱毒生ワクチン接種多施設共同前向き試験」を特定臨床研究として計画しました。対象ワクチンは、MR、水痘、ムンプスで、当院を含む小児のリウマチおよび炎症性腸疾患の9施設による多施設共同研究です。本研究プロジェクトは、生物学的製剤における弱毒生ワクチンの、世界初の前方視的臨床試験になります。

③ 新生児急性腎障害(AKI)のレジストリー研究

NICUにおける新生児AKIの発生率は約30%、死亡率は約10%と言われています。さらに、多臓器不全、敗血症、先天性心疾患、外科的手術、薬剤、胎児間輸血症候群などの腎臓以外の原因に伴って発生する二次性AKIの割合が増加しています。新生児AKIは一般の新生児科医が日常で遭遇し得る重篤な病態ですが、臨床的に管理に難渋しています。さらに、成人や一般小児と比較して新生児AKIに関する知見は極めて乏しいのが実情です。腎未熟性の残る新生児期におけるAKIの発生は成人以上に将来的なCKDのリスクを高める可能性があります。また、腎機能障害を有する新生児の薬物動体は不明なことが多いです。特に血中濃度モニタリングが必要な薬剤は過剰または不十分な投与を招く可能性があり、腎機能障害に応じた適正な抗菌薬投与量の見直しが求められます。

このレジストリー研究は、当センターにおける過去10年間にAKIを発症した新生児AKIの実態調査を行うことを目的としています。腎臓・リウマチ・膠原病科、新生児科、感染症科の合同チームで実施し、下記の5つの臨床研究を施行しています。

- 新生児AKDの予後とリスク因子

- 新生児Persistent AKIとTransient AKIの原因疾患および予後

- 新生児敗血症におけるAKIとそのリスク因子

- 腎機能障害を呈した新生児におけるバンコマイシン・アミノグリコシド・ゲンタマイシンの投与量と血中濃度の検討

- 新生児の尿路感染症によるAKI

診療実績

1.累計診療数(2025年4月まで)

| ネフローゼ症候群 | 522 |

|---|---|

| IgA腎症 | 75 |

| アルポート症候群 | 39 |

| 膜性増殖性糸球体腎炎/C3腎症 | 15 |

| 膜性腎症 | 17 |

| 先天性腎尿路異常(CAKUT) | 111 |

| 溶血性尿毒症症候群 | 63 |

| 常染色体潜性多発性嚢胞腎(ARPKD) | 28 |

| 常染色体顕性多発性嚢胞腎(ADPKD) | 13 |

| WT-1異常症(Drash症候群など) | 30 |

| 若年性ネフロン癆 | 23 |

| 先天性ネフローゼ症候群 | 12 |

| ANCA関連腎炎 | 11 |

| 間質性腎炎(TINUなど) | 12 |

| 腹膜透析導入(慢性透析のみ) | 99 |

| 血液透析導入(慢性透析のみ) | 34 |

| 腎移植施行数 | 103 |

| 全身性エリテマトーデス | 64 |

| 若年性特発性関節炎 | 136 |

| 多発性筋炎/皮膚筋炎 | 23 |

| シェーグレン症候群 | 18 |

| 腎生検数 | 1364 |

2.新規患者数

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|---|

| ネフローゼ症候群初発 | 10 | 7 | 15 | 4 | 5 |

| 腎生検数 | 38 | 59 | 54 | 51 | 65 |

| 腹膜透析導入 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 |

| 腎移植 | 4 | 8 | 5 | 9 | 8 |

受診方法

受診には予約が必要です。予約センターに連絡し、予約してください。予約の変更も予約センターで対応します。初めて受診(初診)する場合は、医療機関(医院、病院)からの紹介状が必要です。

再診の方は、予約センターで予約してください。曜日毎に担当医が決まっているため、担当医の希望があれば、予約時に伝えてください。

-

外来診療担当表は、こちらをご覧ください。

-

受診方法については、こちらをご覧ください。