子どもリエゾン室

基本情報

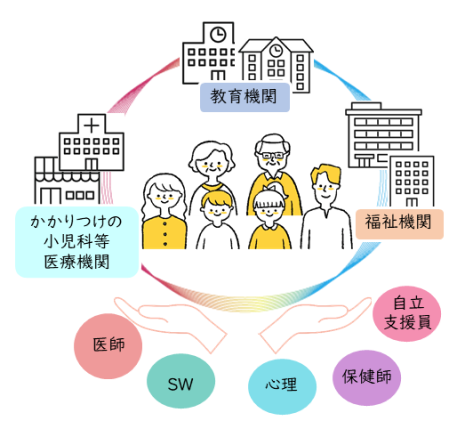

国立成育医療研究センターは、認定NPO法人 難病のこども支援全国ネットワークと協同して、2022年1月より「子どもリエゾン室」を開設致しました。「子どもリエゾン室」では、成育基本法の趣旨にのっとり「発達や情緒、身体面でのケアが必要となる子ども(Children With Special Health Care Needs:CSHCN)と家族のアドボカシーサポートプログラム:ASP」事業を実施します。"リエゾン"という言葉には、"橋渡し"、"つなぐ"という意味があります。このASP事業では、CSHCNのお子さんとそのご家族などの関係者が安心してご自宅の近くで支援を受けられるよう、多職種の専門家がチームで関わり、各専門機関やサービスを紹介することで「地域」とつながること、他の患者さんやご家族と交流する場を設けることで「人」とつながることなどをお手伝いします。

また、地域の医療機関や教育・福祉機関との連携を行い、地域全体で病気のあるお子さんとご家族を支援する体制づくりを目指し、より権利擁護を優先すべきと考える発達や情緒、身体面でのケアを必要とするお子さんや、そのご家族のアドボカシー(権利擁護)に関する情報発信にも努めていきます。

当センターでは、こういった小児のリエゾン診療体制の拡充と啓発を行うことで、心理社会的支援のモデルを構築し、同様の支援が全国の子どもたちに広がっていく事を期待しています。

こどものみなさんへ

子(こ)どもリエゾン室(しつ)は、病気(びょうき)のある子(こ)やその家族(かぞく)が「どうしてかな」と疑問(ぎもん)に思(おも)っていること、周(まわ)りの人(ひと)に「わかってほしいな」「これをしてほしい」または「これはしてほしくない」とか、「つらいな」と思(おも)っていることについて、どうすればよいかを一緒(いっしょ)に考(かんが)えるところです。

こどものみなさんやみなさんの家族(かぞく)が、おうちの近(ちか)くで、安心(あんしん)して暮(く)らすためのお手伝(てつだ)いをします。

こどものみなさんやみなさんの家族(かぞく)が、おうちの近(ちか)くで、安心(あんしん)して暮(く)らすためのお手伝(てつだ)いをします。

相談内容

子どもの発達、子どもの情緒や適応、育児、疾病受容、教育・福祉機関との情報共有、就学や就職などに関する相談を受けつけます。

ご家族の方へ

- 「子どもの発達や様子が気になる」

- 「園や学校に、病気のことをどう伝えたらいい?」

- 「園や学校での理解と支援が得られるように連携してほしい」

- 「子育てや関わり方のアドバイスがほしい」

- 「子どもの将来が心配」

- 「子どもに、病気や治療のことについて説明をしたい」

- 「発達検査や知能検査を受けたけど、どう解釈し生活に生かせばいい?」

こどものみなさんへ

- 「将来(しょうらい)のことが心配(しんぱい)」

- 「自立(じりつ)ってなんだろう?」

- 「ストレス発散(はっさん)の方法(ほうほう)を知(し)りたい」

- 「周(まわ)りの人(ひと)にもっとわかってほしいけどどうしたらいい?」

- 「家族(かぞく)や友達(ともだち)のことで悩(なや)んでいる」

- 「当(あた)たり前(まえ)のことがみんなと同(おな)じようにできない」

子ども(Children With Special Health Care Needs:CSHCN)と家族のアドボカシーサポートプログラム(ASP)業務内容

- 相談

患者さんやご家族への相談事業を通し、患者さんやご家族がもっている力を最大限に発揮することを目指します。 - リエゾン・コンサルテーション

患者さんやご家族、地域の医療・教育・福祉機関が、地域の資源(各専門機関やサービス)を利用できるよう連携・情報提供などのリエゾン活動を行います。また、「医療連携登録医」をはじめとする地域の医療機関や福祉・教育機関へのコンサルテーションを通して、地域で子どもと家族を支援することを目指します。2024年5月よりコンサルテーション外来を開催します。 - 情報発信、ピアサポート、啓発

患者さんやご家族に向けたミニレクチャーのほか、ピアサポート(同じ病気を持つ当事者同士が支えあう)の場の提供などを行います。またプレイリーダーなどボランティアによる遊びを通した支援活動なども予定しております。 - 病気のある子どもと家族の支援に関する臨床研究

事業を通じた、患者さんやご家族の支援における効果の検証を行い、支援や体制のさらなる改善や充実に取り組みます。

子どもと家族のアドボカシー資料

病気のあるお子さんやそのご家族のアドボカシーの啓発と実践として、啓発動画やリーフレットの作成・公開を行っております。ここでは、子どもの皆さんや、子どもを育てる親御さん、子どもの成育環境を担う方々にご活用いただけるよう、子どもと家族のアドボカシー資料をご紹介しています。

こどものみなさんへ

病気(びょうき)や障害(しょうがい)があってもなくても、すべての子ども(こども)一人一人(ひとりひとり)がかけがえのない個人(こじん)であり、権利(けんり)や自由(じゆう)をもつ主体(しゅたい)※1です。生きる(いきる)こと、育つ(そだつ)こと、参加(さんか)すること、そして守られる(まもられる)こと、こうした権利(けんり)を子ども(こども)のみなさんはもっています。ここでは、「子ども(こども)の権利(けんり)」や「セルフアドボカシー(せるふあどぼかしー)」について詳しく(くわしく)知って(しって)もらうための資料(しりょう)をご紹介(ごしょうかい)しています。ぜひ見て(みて)みてくださいね。

※1:他(ほか)の誰(だれ)でもなく、あなた自身(じしん)が、権利(けんり)や自由(じゆう)をもつ本人(ほんにん)であるということ

セルフアドボカシーの動画・資料

動画「とどけ」

「自分らしく生活するために、他人に理解してほしいことを伝えること」を、「セルフアドボカシー」といいます。それは、私たちが誰にも遠慮せずに行使していい当然の権利です。その「セルフアドボカシー」を皆さんに歌で知っていただく動画を制作しました。 あなたの周りには、あなたが気づいていなくても、 あなたの話に耳を傾け、あなたの味方になってくれる人が必ずいます。恐れずに、自分の胸の内をさらけだしてください。

資料「セルフアドボカシー ってなあに」

子どもの権利

「話してみよう!伝えてみよう!"子どもの権利"のお話」

研究成果の紹介

AIホスピタル事業ではその一つのプロジェクトとして、人工知能(AI)を搭載したコンパニオンロボットであるSONY aiboを用いて、療養中の子どもとそのご家族のQOL向上に役立てる方法について検討してきました。この事業にご協力くださった方々にご協力をいただき、この5年間(2018-2022)の成果を動画にまとめました。病気のある子どもとご家族に寄り添うAIテクノロジーの更なる開発とその実装に繋げることを目的としています。

【COI開示】

- 本展示は、国立成育医療研究センターとソニーグループ株式会社の共同研究の成果です。

- ソニーグループ株式会社の社員が本研究に参加しております。

- ソニーグループ株式会社の社員は本研究結果の評価には加わっておらず、その活動は研究を行うためのaiboに関する技術的な助言のみにとどまります。

お問い合せ

子どもリエゾン室外来担当

Email:メールアドレス:kodomo-liaison-ASP@ncchd.go.jp

※返信までに数日かかることがございます。またお電話でのお問い合わせはお受けしておりませんので、ご了承ください。

受診方法

対象

①当センターを現在も受診中の18歳未満の患者さんとそのご家族

②コンサルテーション外来への受診は、(かかりつけ医)からの紹介患者さんを対象にしております。

②コンサルテーション外来への受診は、(かかりつけ医)からの紹介患者さんを対象にしております。

診療曜日・時間

- 月曜 ①13時 ②14時 ③15時

- 第1・第3火曜 ①13時 ②14時 ③15時

- 木曜 ①13時(コンサルテーション外来)②14時 ③15時

- 金曜 ①9時 ②10時 ③11時 ④13時 ⑤14時 ⑥15時

相談時間

1時間(受診は原則として上限3回までとさせていただきます。)

※子どもリエゾン室の最終受診日から1年経過した患者さんは、再受診できます。

料金

保険診療

来院時にお持ちいただくもの

- 健康保険証

- 当センターのID

- (お持ちの方のみ)過去に受けた知能検査や発達検査、そのほか心理検査の結果

受診の流れ

1.当センターを現在も受診中の18歳未満の患者さんとそのご家族は以下の方法でお申し込みください。

①下記フォームより、保護者の方が必要事項を入力・送信※入力にかかる時間は、外来受診申込(約5分)と問診票(約20分)となっています。

※返信までに数日かかる場合がございますので、ご了承下さい。

2.コンサルテーション外来

当センター「医療連携登録医」のかかりつけの方が対象となります。連携医を通してお申し込みください。【以下の場合は、ご相談をお受けできません】

・主治医のもとで行われている治療法や治療方針の評価についてのご相談(セカンドオピニオンをご利用ください)

・相談内容が対象と異なる場合

スタッフ紹介

多職種にて診療を行っています。(医師、看護師、心理職、ソーシャルワーカーなど)

| 医師 | 心理士 | ソーシャルワーカー(SW) |

|---|---|---|

| 田中 恭子 こころの診療科医師が併任 フェロー |

心理療法室常勤心理士が併任 | 医療連携室のSWが併任 |

(非)=非常勤