リンパ腫│小児がん

小児のリンパ腫とは

リンパ腫(Lymphoma)は血液細胞由来のがんで、全身のあらゆる部位に存在するリンパ系組織から発生します。リンパ腫はホジキンリンパ腫 (Hodgkin Lymphoma, HL)と非ホジキンリンパ腫 (non-Hodgkin Lymphoma, NHL)に大別されます。大人ではそのうちの非ホジキンリンパ腫がさらにたくさんの種類に分けられますが、小児では発症する非ホジキンリンパ腫の種類は限られていて、下記の4種類で全体の90%以上を占めます。

その4種類とは、①びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 (Diffuse Large B-cell Lymphoma, DLBCL)②バーキットリンパ種 (Burkitt Lymphoma, BL)③リンパ芽球性リンパ腫 (Lymphoblastic Lymphoma, LBL)④未分化大細胞性リンパ腫(Anaplastic Large Cell Lymphoma) です。①DLBCLと②BLはあわせて成熟B細胞性リンパ腫 (mature B-cell Lymphoma, B-NHL)と呼ばれ、一般に同じタイプの治療が行われます。

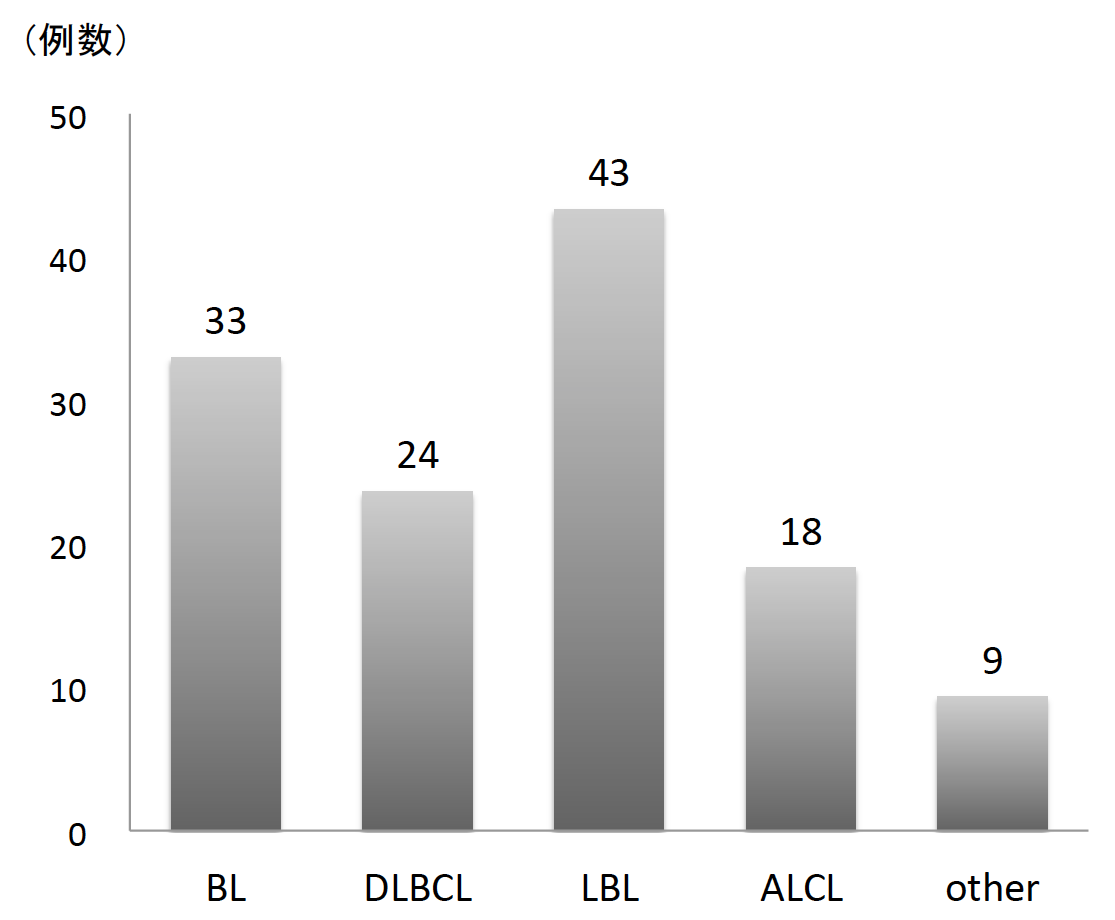

小児のリンパ腫は小児がん全体の約7-10%をしめ、白血病、脳腫瘍、神経芽腫に続く第4位の発症頻度です。我が国に発症する小児がんの患者さんの多くが登録されている日本小児血液・がん学会による疾患登録の集計によると、平均でホジキンリンパ腫が年間約20例、非ホジキンリンパ腫が年間約130例登録されています(2008年から2010年の3年間の集計)(図1)。我が国では欧米の国々と比較してホジキンリンパ腫の発生頻度が低いのが特徴です。

図1. 日本小児血液・がん学会疾患登録の集計に基づく小児のリンパ腫年間発生数(2008年-2010年の平均値)

小児のリンパ腫は小児がんの中で、標準的な治療を行うことにより、比較的高い確率で治癒が見込める病気です。しかし、小児のリンパ腫は全身のさまざまな部位に発症することで多彩な症状を示し、とくに非ホジキンリンパ腫は急速に進行し病院に受診した時点ですでに生命の危機や重大な後遺症を残す可能性がある状態に陥ってしまっていることが珍しくありません。そのため小児のリンパ腫に対しては、小児がんに習熟した医師、スタッフによる適切な初期対応がとても重要です。

リンパ腫の診断には病変の一部を切り取って行う生検による病理組織学的診断が必須です。多くの場合で治癒が見込める病気であるからこそ、最初に正しく病理診断を行うことは何よりも大切と言えます。一方で、最初から生命に関わるような緊急性のある状態となってしまっているときには、生検は行わず暫定的な診断のもと抗がん剤治療や放射線照射を開始する決断が必要となる場合があります。小児のリンパ腫の初期対応では、小児血液腫瘍内科医だけでなく、レントゲンやCT、MRIなどによる画像検査から病気を鑑別する放射線診断医、病気の場所により適切な方法での生検に対応する小児外科医、耳鼻咽喉科医、皮膚科医などの外科系医師、生検を行う際の麻酔を安全に行う麻酔科医、病理診断を行う病理診断医、適切に放射線治療を実施する放射線治療医などのチームによる迅速な判断がとても大切です。またとくに病初期においては、呼吸、循環を保つために集中治療室で厳重な管理を行うことがあります。

リンパ腫に関する、さらに詳しい情報についてはこちらをご覧ください。

国立成育医療研究センターの治療と国立成育医療研究センターの方針

リンパ腫は血液のがんであるため、治療の主体はいくつかの抗がん剤を組み合わせて行う化学療法が主体となります。小児のリンパ腫の化学療法は病型によって、使用する薬剤、期間などが大きく異なり、正しい病理組織学的診断に基づく適切な治療選択が重要となります。当センターでは、それぞれの病型に併せた標準的な化学療法(標準治療)を提案しています。また、参加可能な臨床試験が存在する場合には、選択肢のひとつとして試験への参加をご提案することがあります。一般的に、標準治療は過去に行われた臨床試験の成果の中で現時点において最良と考えられる治療であり、臨床試験はよりよい治療をめざして専門家により作成された新しい治療です。両者が選択可能な場合にはどちらを選ぶかは患者さんとご家族の自由意志に委ねられます。

小児のリンパ腫は治癒が見込める可能性が高い病気である一方で、万が一再発してしまった場合には治すことがとても難しいことが知られています。再発した小児のリンパ腫に対しては、参加可能な臨床試験とくに新しい薬の安全性や効果を検証するための治験、が存在する場合には、それへの参加が有力な選択肢となります。

小児がん医療相談ホットラインのご案内

小児がんは発生数が大人のがんにくらべて少なく、診断や治療には高度な専門知識と技術が必要です。国立成育医療研究センター小児がんセンターでは、小児がんの患者さんやご家族からの医療内容に関する相談を随時お受けしています。

電話を受けるのは主に小児がんの治療・看護等の経験が豊富な看護師です。ご相談の内容によっては医師が対応することもあります。それぞれの疾患・治療の理解をサポートし、納得できる医療が受けられるよう支援を行ってまいります。お気軽にご相談ください。

こんなご相談にご利用ください

- 子どもが小児がんと診断された。診断や治療について詳しく知りたい。

- 主治医に説明してもらったが、内容が難しく十分に理解できない。

- いま受けている治療が最適なのかどうか知りたい。専門の医師の意見を聞きたい。

- 過去に小児がんの治療を受けたが、進学を契機に通院が途絶えてしまった。どこにかかれば良いのか?

ただし、医学的判断を要する個別の病状や治療などについてのご相談にはお電話でお応えしておりません。セカンドオピニオンや他院の受診をご希望の場合はお手伝いいたします。

小児がん医療相談ホットライン

小児がん医療相談ホットライン

03-5494-8159

月~金曜日(祝祭日を除く) 10時〜16時

- 相談は無料です。通話料のみご負担いただきます。

- 診療中のスタッフが対応いたしますので、電話がつながりにくい場合や即時に対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。電話がつながらない場合は、少し時間をおいておかけ直しください。

国立成育医療研究センターの診療体制

リンパ腫が疑われたもしくはリンパ腫と診断された患者さんには、小児がんセンターの小児血液腫瘍内科医師がチームを組んで主治医となります。また小児のリンパ腫に対してはとくに初期対応におけるチーム連携が必要不可欠です。さまざまな部門との密接に連携し、チーム医療を行っています。

当センターでリンパ腫が疑われて行った生検組織に対しては、病院の病理診断部による病理診断に加えて、研究所小児血液・腫瘍研究部による細胞表面マーカー検査(リンパ腫細胞のタイプを数時間内に知ることができる検査)により、迅速かつ正確に診断を行うことができる体制が整備されています。診断が難しい症例に対しては、病院と研究所が相互に連携して問題を解決しています。上記の両部門は、日本小児白血病リンパ腫研究グループ(Japan Pediatric Leukemia/Lymphoma Study Group: JPLSG)という日本全国の小児がん治療施設が参加している治療研究グループでもリンパ腫中央診断を担当しており、当センターを受診される患者さんの他にも、リンパ腫が疑われて全国の施設から送付されてくる検体の診断も行っており、国内でも有数の診断経験を持っています。さらに、治療法の開発や改善に結びつけることを目指して、小児リンパ腫の発症原因や新しい予後因子の究明など、小児リンパ腫の治療成績を向上するための基礎的な研究を行っています。

また、リンパ腫やその類縁疾患ともいえる臓器移植・造血幹細胞移植後などに発症するリンパ増殖症(リンパ球が異常に増殖してしまう疾患)の多くには、エブスタイン・バール・ウイルス(EBウイルス)が関与していることが知られています。当センターでは、研究所高度先進医療研究室と連携して、EBウイルスのみならず多くの種類のウイルスを高感度で迅速に検出するのに最も有用な方法である定量PCR法という検査法を遅滞なく実施・解析する体制が整備されています。

小児リンパ腫の診療実績

受診方法

※過去10日以内に発熱(37.5℃以上)している場合には、まずは救急センターへお越しください。

外来は、救急センターを除いてすべて予約制ですので、当院で受診される方は『事前予約』が必要です。

国立成育医療研究センターでは、事前予約制を導入しております。当院での受診を希望の方は他院からの診療情報提供書(紹介状)をお手元にご用意の上、予約センター(電話 03-5494-7300)で予約をお取りになってからご来院ください(予約取得時に、紹介状の確認をしております)。紹介状をお持ちでない場合、別途選定療養費がかかります。詳しくは、予約センターにお問い合わせください。

なお、現在他の病院で治療を受けている場合や緊急で受診が必要なときは、現在かかっている医療機関の医師から直接、医療連携室(TEL:03-5494-5486 (月~金 祝祭日を除く 8時30分から16時30分))へご連絡をお願い致します。

※救急センターは24時間365日診療をおこなっています。診療をご希望の方は、直接救急センターへお越しください。

予約センター(代表)

予約センター(代表)

03-5494-7300

月~金曜日(祝祭日を除く)9時〜17時

セカンドオピニオンについて

国立成育医療研究センターでは、セカンドオピニオンを求める患者さんやご家族に対して、当院の医師から参考となる情報や意見を提供するセカンドオピニオン外来を設置しています。また、いくつかの診療科ではオンラインによるセカンドオピニオン診療も実施しています。