- トップ

- > 患者・ご家族の方へ

- > 妊娠・出産をお考えの方

- > 専門外来のご案内

- > 多胎妊娠外来

多胎妊娠外来

はじめに

ふたご(双胎)または、みつご(三胎・品胎)のご妊娠おめでとうございます!

一度に二人、もしくは三人の生命を授かり、喜びと不安の入り交じったお気持ちでいらっしゃる方も多いかと思います。ここでは今後よりよいマタニティーライフを送って頂けるように、多胎妊娠・分娩のリスクとその対応について、また多胎外来についてご説明させて頂きます。心配な点や気になることがあったら気兼ねなく担当医にお尋ねください!

多胎妊娠で知ってほしいこと

双胎妊娠の種類

双胎妊娠では絨毛膜※の数(胎盤の数)、あるいは羊膜の数(胎児が成長していく部屋の数)が妊娠経過に大きく影響します。

これらの視点(膜性診断といいます)から双胎妊娠の種類について説明します。

※絨毛膜:受精卵が着床後に細胞分裂を繰り返し、細胞による膜状の袋(胎嚢)を形成します。

この胎嚢を形成する膜が絨毛膜です。

双胎妊娠の種類には、

①絨毛が2つで羊膜が2つの2絨毛膜2羊膜双胎(DD双胎)

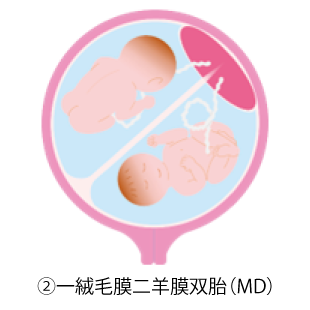

②絨毛が1つで羊膜が2つの1絨毛膜2羊膜双胎(MD双胎)

③絨毛が1つで羊膜が1つの1絨毛膜1羊膜双胎(MM双胎)

の三種類があります。

双胎は絨毛膜の数で分ける考え方(膜性診断)と、受精卵の数で分ける考え方(卵性)とがありますが、妊娠管理や治療に対して膜性診断の考え方が重要視されます。

種類によって後述する妊娠のリスクや管理方法が異なりますので、当センターでは妊娠初期に必ず分類をしています。ただし、妊娠14週を超えて初診された場合で性別が同じ場合は膜性の診断は困難になることがあります。

①二絨毛膜二羊膜双胎[絨毛が2つで羊膜も2つ]

二絨毛膜二羊膜双胎は約8割が二卵性で、約2割は一卵性です。(一卵性の1/3が二絨毛膜になると報告されています)。それぞれの胎児が個別に占有できる胎盤を持っているため、双胎間輸血症候群(Twin to Twin Transfusion Syndrome; TTTS)は起こりません。

二卵性の場合、胎児の血液型や性別も異なることがあります。

②一絨毛膜二羊膜双胎[絨毛が1つで羊膜は2つ]

基本的に一卵性です。胎児は二人ですが、一つの胎盤を二人で共有しています。これによりTTTSや一児発育不全(selective Fetal Growth Restriction; selective FGR)を起こす可能性があります。しかし羊膜によって両児の部屋が分かれているので、臍帯同士が絡まる臍帯相互巻絡は起こしません。

③一絨毛膜一羊膜双胎[絨毛が1つで羊膜も1つ]

双胎の中では最も稀なタイプです。一絨毛膜二羊膜双胎と同様にTTTSやselective FGRを起こす可能性があります。また胎児のいる部屋が羊膜によって分かれていないため臍帯(さいたい)相互巻絡(そうごけんらく)により、胎児のリスクが上昇します。

双胎妊娠の頻度は?

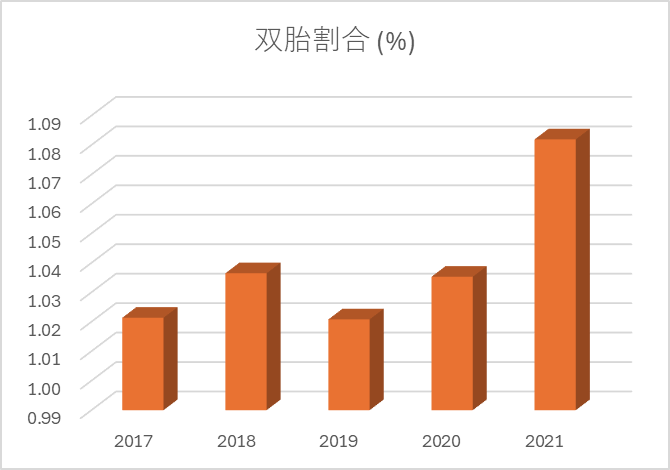

双胎妊娠の頻度は排卵誘発剤など生殖医療の発達により年々増加がみられます。1974年~1976年の3年間は妊娠の総数の0.58%前後、1987年に0.66%となり、その後は急上昇して2021年には1.08%に達しています。

| 年 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

|---|---|---|---|---|---|

| 総数 | 956,456 | 928,151 | 875,470 | 849,041 | 818,724 |

| 双胎 | 9,769 (1.02%) | 9,620 (1.04%) | 8,937 (1.02%) | 8,790 (1.04%) | 8,858 (1.08%) |

| 三胎(品胎) |

142 |

122 (0.00013%) |

143 (0.00016%) |

137 (0.00016%) | 163 (0.00020%) |

また、種類でわけると全双胎妊娠のうち二卵性双胎と一卵性双胎の頻度はおおよそ6:4とされています。

二卵性双胎はすべて二絨毛膜(DD)双胎になります。

一卵性双胎は約25%がDD双胎、約75%が一絨毛膜二羊膜(MD)双胎、約1%が一絨毛膜一羊膜(MM)双胎になるため、DD双胎とMD双胎の頻度はおおよそ7:3になります。

DD双胎からみると、約85%が二卵性、約15%が一卵性です。MD双胎はすべて一卵性です。

双胎妊娠の特徴

双胎妊娠に代表される多胎妊娠では単胎妊娠にくらべて早産、妊娠高血圧症候群などの合併症のリスクが増えることがわかっています。

【双胎妊娠の主な合併症】

| 発症率 | |

|---|---|

| 早産 | |

| 妊娠37週未満の早産 | 約50% |

| 妊娠32週未満の早産 | 約6% |

| 妊娠28週未満の早産 | 約2% |

| 妊娠高血圧腎症 | 約3% |

| 妊娠糖尿病 | 約8% |

| マタニティーブルー | 10~15% |

①早産

日本産科婦人科学会が集計している周産期登録のデータ(2006~2016年)によると、双胎妊娠での妊娠37週未満の早産は約50%、妊娠32週未満の早産は約6%、妊娠28週未満の早産は約2%となっております。これは一般的に知られている単胎での早産の頻度よりも高いといえます。

2018~2022年の間に成育医療研究センターで分娩した双子で、妊娠37週未満の早産は44%、妊娠32週未満の早産は7%、妊娠28週未満の早産は3%でした。

②妊娠高血圧症候群

日本産科婦人科学会が集計している周産期登録のデータ(2006~2016年)によると、双胎妊娠での妊娠高血圧腎症の発症率は3%程度と報告されています。妊娠高血圧腎症に類似する妊娠高血圧症という病態があり、二つを合わせて妊娠高血圧症候群と呼ばれ、双胎妊娠では約10%弱に発生すると言われています。放置すると胎盤機能異常などのリスクにつながるため、状況により人工分娩とすることがあります。治療方針は妊娠週数や母体・胎児の症状などを考慮して総合的に判断します。

③妊娠糖尿病

双胎妊娠では単胎妊娠にくらべて妊娠糖尿病のリスクが若干上昇するとの報告があります。該当する方に関しては当センター母性内科で適切に管理します。

④マタニティーブルー(産後うつ)

約10~15%の方が産後にメンタル不調を起こします。抑うつ気分、不安、焦燥感、不眠などの症状がみられ、ときに自責や育児への不安・恐怖を訴える方もいます。過去にうつ病などの治療をご経験されている方は再燃する可能性があり、注意が必要です。

一絨毛膜双胎の特徴

①双胎間輸血症候群(TTTS: Twin-to-twin transfusion syndrome)

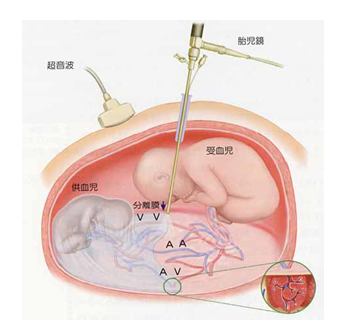

一絨毛膜二羊膜双胎は別々の羊水腔に胎児がいますが、1つの胎盤をふたりの胎児で共有しており、胎盤においてふたりの胎児の間に血管のつながり(吻合血管)があります。双胎間輸血症候群とは、この胎盤の吻合血管によりふたりの間に慢性の血流アンバランス(不均衡)が生じる病態です。一絨毛膜二羊膜双胎の約10%におこるといわれています。

吻合血管を通して血液を送る方を供血児(donor)といい、血液をもらう方を受血児(recipient)といいます。供血児は循環血液量が減少し、貧血、低血圧、腎不全、乏尿、羊水過少、胎児発育不全がおこり、重症な場合は胎児死亡に至ります。受血児は循環血液量が増加し、多血、高血圧、多尿、羊水過多、心不全、胎児水腫をひきおこし、こちらも重症な場合は胎児死亡に至ります。母体は受血児の羊水過多により流産、前期破水、早産をきたしやすく、妊娠中期までに双胎間輸血症候群を発症した場合は、治療されないと胎児の死亡率がきわめて高く、また生存しても脳神経障害を残す可能性が高い重篤な疾患です。

そのため、すべての一絨毛膜二羊膜双胎の妊婦さんに妊娠初期から2週間毎に健診を受けていただき、慎重に経過を観察します。双胎間輸血症候群の治療方法として胎児治療(胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術もしくは羊水除去)や早期分娩を図ったのちに新生児治療で対応することなどがあげられます。詳細は当センターの胎児診療科のホームページをご参照ください。

②Selective FGR(胎児発育不全を伴う一絨毛膜双胎)

Selective FGR (Fetal growth restriction)とは、一絨毛膜双胎の小さい胎児の推定体重が基準値以下(-1.5SD以下)である、またはふたりの推定体重の差が25%以上である状態のことです。

その病態は、上記のTTTSのような吻合血管を介する血流のアンバランスだけでなく、胎盤の占有領域のアンバランスも関連していると考えられています。一絨毛膜二羊膜双胎の胎児は胎盤を共有していますが、1:1で共有しているわけではなく、その占有面積の割合が不均等となっていることがあるからです。胎盤の占有領域が狭い胎児は発育不全をきたしやすく、低酸素状態のための胎児死亡・新生児死亡および神経学的異常が発生するリスクが上昇します。大きい胎児においても、出生後に神経学的異常(脳室周囲白質軟化症など)や心筋肥厚が指摘されることがあり注意を要します。Selective FGRは早産期の分娩や胎児治療(胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術)を実施することがあり、管理入院をする可能性があります。

詳細は当院の胎児診療科のホームページ、もしくは日本胎児治療グループのホームページをご参照ください。

③一絨毛膜一羊膜双胎の管理入院

一絨毛膜一羊膜双胎はふたりの胎児が同じ羊水腔に存在し、かつ胎盤も共有しています。ふたりの胎児の臍帯が絡まりあう(臍帯相互巻絡)ため、臍帯の血流異常や胎児死亡が起こりやすく、周産期死亡率が10~20%と高いことが問題となります。胎児死亡の多くは妊娠24週までにおこると報告されており、それ以降は10%以下ですが、妊娠後期になると若干増えることが分かっています。

入院管理による胎児モニタリングが胎児死亡の減少に貢献するというデータがあるため、当センターでは妊娠26週前後から管理入院を推奨し、異常がなくても妊娠33週前後に帝王切開による分娩としています。