子どもの死亡登録検証制度・東京パイロットスタディの実施

予防可能な子どもの死亡を減らす、足掛かりに

子どもの死亡で最も多い窒息や転落などの不慮の事故を減らすため、国立成育医療研究センター研究所政策科学研究部長森臨太郎を初めとする小児科医らのグループが、国に死因や事故の状況を登録し、再発防止策に反映する制度を整えるべく本研究を実施致しました。

本プレスリリースのポイント

- 東京都内で1年間に発生する0歳~4歳の小児全死因とそれにまつわる状況を調査。死亡診断書に加えて詳細な情報を収集、またこれらの情報を分析することで、施策による予防策への糸口を検討しました。

- 調査において把握できた予防可能性の高い症例(11症例/全257症例)の内、患者への啓発活動を通して予防が可能であったと判断された症例が全体の83%(10症例/全11症例)存在しました。

- 今後、全国規模で検証を行う仕組みを作ることで、死亡原因を含む死亡に至る正しい情報・予防可能な因子を把握・予防可能な小児の死亡の効果的な予防策と介入を可能にすることが期待されます。

背景・目的

一人の子どもの死亡は、その社会の子どもたちの健康や安全の指標となりうる。子どもの死亡登録検証制度(Child death review:以下CDRと略す)は、予防可能な子どもの死亡を減らすために、様々な情報をもとに系統的に調査を行い、予防可能な要因に関連する事項を、個人、家族、社会、政策など各々のレベルで検討し、効果的な予防策と介入を行うことを目的とする。

1978年にロサンゼルスで最初のCDRプログラムが設立されてから、30年以上が経過し、米国のほぼ全土、英国など、多くの先進国で、制度化されている。アリゾナ州における1995年から5年間にわたるCDRでは、全死亡4806例のうち、29%が予防可能な死亡として報告され、イギリスにおいては2006年から1年間パイロット研究が行われ、26%が予防可能な要因が存在、43%で潜在的に予防可能な要因が存在したと報告し、子どもの死亡率を減らすための戦略になりうると報告された。

日本は1-4歳児死亡率が他の先進国と比較して高く、2005年の1-4歳児死亡率はOECD27カ国の中で17位であった。新生児・乳児の低い死亡率と相反する高い幼児死亡率は、先進諸国では見られない。

以上のように、日本における1-4歳児の死亡率が高いことが指摘されて以降、関連する要因が様々な方向から検討されてきた。医学の向上のみならず、救急医療体制をはじめとする施策面の問題が示唆されるが、明確な原因の特定には至っておらず、さらなる解明が必要である。

現在、自宅での死亡のみならず、保育中の死亡、指導中の死亡、自殺など、子どもの死亡に関して痛ましい報告や第三者調査は個々にされているが、系統的に行う標記の制度はいまだ実現していない。

東京都内で1年間に発生する0歳~4歳の小児全死因とそれにまつわる状況を調査する。死亡診断書に加えて詳細な情報を収集、またこれらの情報を分析することで施策による予防策への糸口を検討する。

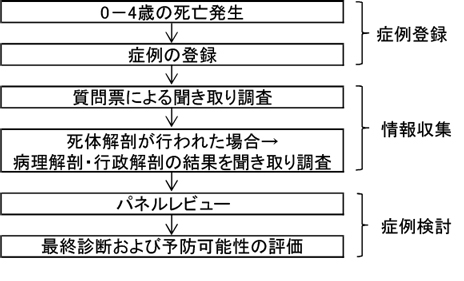

研究方法

本研究は、横断研究である。質問票を用いて聞き取り調査を行い、更に詳細な情報を収集し、期間内に発生した全死亡例の実態を調査した。対象地域は東京都内の医療機関および監察医務院とし、調査の対象者は期間内に上記地域で発生した新生児を含む0~4歳の全死亡症例とした。警察が関連した症例についても可能な限り情報を収集した。適格基準として、都外在住であっても対象地域内で発生した場合にはそれを含むとし、除外基準として、都内在住であっても、死亡が都外発生の場合はそれを除いた。諸外国の制度と比較検討し、日本での実施に適する方法を明らかにするため、パイロットスタディとして東京都での施行とした。対象地域として東京都を選定した理由は、23区は監察医制度が整備されており、また多摩・島嶼地区では、異状死体で検案により解剖が必要であると考えられた場合には、杏林大学及び東京慈恵医科大学の法医学教室にて行政解剖に付されていることからである。

対象年齢について、諸外国のCDRでは18歳未満までを対象としているところがほとんどであるが、本調査では0~4歳とした。その理由としては、日本における1~4歳児の死亡率が高く、実態調査が望まれるためである。対象期間を2011年1月1日~2011年12月31日とし、対象者調査期間を2012年4月1日~2014年9月30日とした。

1.症例の登録

- ホットライン設置:ホットラインを設置し、事前に日本小児科学会や東京都医師会、東京都小児科医会などを通じて番号を周知し、協力を呼び掛けた。

- 都内全病院640施設、小児科標榜のある10床以上の有床診療所58施設において、対象期間内の死亡例について問い合わせた。

- 救急搬送症例のうち、該当年齢で心肺蘇生による搬送、もしくは心肺蘇生に近い重症症例を消防庁に問い合わせ、搬送先の医療機関へその後の状況を問い合わせた。

- 東京都による死亡統計調査より死亡症例の全数を把握し、登録できていない症例がないかどうかを把握した。

- 監察医務院、杏林大学法医学教室、慈恵医科大学法医学教室で行政解剖を行った症例について問い合わせを行った。

|

2.情報収集方法

上記により登録された症例につき、先方へ訪問し、主治医、必要な場合には看護師にも質問票(添付資料)に基づいた聞き取り調査を行い、カルテや記録をもとに情報を収集した。また、急変覚知後に救急搬送が行われ、覚知より48時間以内に死亡した症例については、院外における急変時の対応が死因と関連する可能性があるため、搬送記録についても可能な限りカルテをもとに情報収集した。行政解剖や病理解剖が行われた症例に関して当該機関へ出向き、結果の聞き取り調査を行った。医療機関からの拒否、または医師や看護師からの情報収集が不能であった場合には登録不能例とし、死亡診断書の病名のみの登録とした。

今回得られる情報は、欧米諸国のそれと異なり診療の中で日常的に取られているものに限られた。情報源の主は主治医とその診療録で、新たな情報を得ることはできないため、質問票は日本の現状に合うように工夫を行い、日本の診断ガイドラインなども積極的に参考にして作成した。聞き取りは医師2名で分担して行ったが、記入者間の見解の相違を和らげる方策として、チェックリストを使用した。

主要観察項目は、対象症例の基本情報(性別、年齢、国籍(本籍)、身長、体重、居住地区、死亡した場所、死亡の原因、死因の種類、健康保険の種類、出生歴、既往歴、社会的背景(乳児健診歴、家族構成、予防接種歴)、内因性疾患の詳細(病因、治療内容))、蘇生の状況(心肺停止の発生状況、心肺蘇生の内容)、事故の状況及び予防措置の有無(事故の発生状況、予防策の有無)、救急搬送の状況(搬送の詳細、救急隊による処置内容)、解剖の有無、及びその結果、とした。

登録症例のうち、予防不可能な病死と判断できる症例以外について、その死亡原因が予防可能、予防可能かもしれない、予防不可能のいずれであったかの判断を行うため、症例の観察項目がそろった時点で、当部会で、症例のパネルレビューを行った。また、これらの症例において、死亡診断書、または死体検案書に記載している死因とは別に、調査結果を踏まえ、基礎疾患も含めた独自の最終診断についても決定した。それらの結果を踏まえ、得られたデータの解析の方針には記述的解析を行った。

結果

死亡登録

東京都内で5歳未満の死亡は2011年の間に286例あり、死亡症例の80%は東京都こども救命センターのある病院もしくは3次救急指定病院でおこり、20%はその他の小児科標榜病院で起こった。小児科を標榜していない病院での死亡は認められなかった。日本小児科学会指定施設の分類を用いると、中核病院小児科16施設で全死亡の70%(200/286例)、地域小児科センター28病院で23%(66/286例)が起こっていた。また、救急指定病院による分類を用いると、東京都こども救命センターのある病院は4施設とも10例以上の死亡を認め、それ以外の3次救急指定病院においても18/21施設において少なくとも1例の死亡があった。一方、3次救急指定病院でない小児科標榜病院では11/169施設でしか死亡症例はなく、小児科を標榜していない病院や小児科標榜診療所では死亡症例はなかった。この他、死亡症例のうち小児の死亡が年間11例以上ある9病院で179(63%)例が死亡しており、年間5例以下の死亡しかない16病院での死亡は41(14%)例となっていた。

以上より、東京都内においては、中核病院小児科以外での死亡や、小児死亡例の少ない小規模病院での死亡数が高いとは言えない、と思われる。

死亡症例286例のうち当該調査にて詳細を把握できたのは257例であった。本調査で把握できた全死亡例中、男児48%(n=123)、女児52%(n=134)、最も死亡率が高い年齢群は「28日以降1歳未満」であった。日本国籍を持つ児は99%、居住地が東京都内でなかった割合は19%、死亡小票上病死あるいは自然死は86%、被用者保険は77%、国民健康保険は19%、生活保護家庭は4%、であった。病院にて死亡診断書が発行された症例は203例、23区内での死亡のため監察医務院にて検案が行われた症例は41例であった。解剖が行われた症例は92例(全症例(257例)の36%)であった。死亡地別では、23区において72例(36%、72/201例)、多摩地区において20例(36%、20/56例)であった。

心肺停止の発生状況について、院外発生55例(全体の21%)、院内発生202例(全体の79%)であった。院外発生例のうち救急車による搬送が行われた症例は53例であった。死亡までの48時間以内に救急搬送が依頼(覚知)された症例は、現場からの直送が55例と転院搬送が2例であり、うち救急隊接触時に心肺停止が認められたのは54/57例(95%)であった。救急隊現場到着時にバイスタンダーによる心肺蘇生(CPR)が行われていたかどうかについて情報が得られたのは34例であり、うち17/34例(50%)では救急隊到着まで目撃者によるバイスタンダーCPRは行われていなかった。ポンプ隊出動がみられた3例全例でポンプ隊によるバイスタンダー心肺蘇生が行われた。覚知から現場到着までの時間は平均7分で、接触時に心肺停止であった症例に対して心肺蘇生が開始されるまでの時間はほとんどなく、覚知から病院到着までの時間は29分であった。

検証

研究班における症例スクリーニング

上記の257症例において、予防可能性(9段階にて評価)および死因カテゴリー(添付資料)を小児科医5人で個別に選定し、その結果に基づいて予防可能性および死因カテゴリーを設定した。

死因カテゴリーについては、外的要因(1-3)は併せて6%、出生後の内的要因(4-6,9)は13%、先天異常および周産期要因(7-8)は68%であり、不明死・説明不能(10)は12%と分類された。

| Category | カテゴリー名と詳細 | 高頻度に見られた病名 |

|---|---|---|

| 1 | 故意に加わった外傷、虐待、ネグレクト | ― |

| 2 | 自殺または故意の自傷 | ― |

| 3 | 外傷およびその他の外因死 | 溺水、窒息 |

| 4 | 悪性腫瘍 | 難治性固形腫瘍 |

| 5 | 急性的な内科または急性外科疾患 | ライ症候群、心筋炎 |

| 6 | 慢性的な病状(慢性疾患) | 免疫不全 |

| 7 | 染色体異常、遺伝子異常、先天異常 | 18 trisomy、複雑心奇形、横隔膜ヘルニア |

| 8 | 周産期/新生児期のイベント | 超未熟児(在胎22-25週)、重症仮死 |

| 9 | 感染症 | 髄膜炎、急性細気管支炎 |

| 10 | 突然の予期しない、説明できない死亡 | SIDS(乳幼児突然死症候群) |

また、スクリーニングにおいて、「予防が可能」(中央値7-9)と判定された症例は16症例であった。

多職種におけるパネルレビュー

法医や法律、小児医療、救急医療など多職種の専門家を含めるパネルにおいて予防可能性の評価における7以上の16症例において、スクリーニングにおいて主な死因が虐待("故意に加わった外傷・虐待・ネグレクト")として合意された3例、周産期関連("周産期・新生児期のイベント")であった1例を除いた、12症例について、予防可能性およびそのための施策に関して議論を行なった。

予防可能性の評価については、当部会委員(15名)が症例の情報を共有し、ディスカッションを行ったうえで、予防可能であったかどうかをそれぞれ5段階表示で提示し、回答の平均値を最終予防可能性とした。その結果、11例(92%)において予防可能性が高い(うち8例(67%)が「とても高い」、3例(27%)が「高い」)で、中程度が1例(8%)と判断された。

また、小児死亡の予防のためにいかなる対策をとることが可能か、そしてそれによってどの程度死亡が予防可能であったかについて検討を行い、小児死亡の予防策への糸口を検討した。上記調査において把握できた症例のうち、当部会にて患者への啓発活動を通して予防が可能であったと判断された症例が10例(83%)、判断不能とされた症例は2件であった。

考察・まとめ

本調査では、2011年1月1日から12月31日の1年間に発生した新生児を含む0歳~4歳の乳幼児全死亡症例について、対象症例の死亡判定医師への聞き取り調査および監察医務院での検死情報を収集し、うち9割について症例の詳細な情報が得られ、カバー率は良好であった。また、予防が可能と判断された症例については全例剖検が行われ、さらに捜査上不審な点があった場合は警察による司法解剖が行われていた。しかしこのような状態でも現場検証や家族背景については情報が十分に得られない症例もあった。これらの症例について、救急医療による影響はあったか、また、その死因と予防可能性、そして再発予防のためにいかなる対策をとることが可能か、について議論を行い、小児死亡の予防策への糸口を検討した。

まず、救急医療についてであるが、小児重症例の重症化について先行研究で日本小児科学会指定の中核病院小児科での死亡や小児死亡例の少ない小規模病院での死亡数が高いと報告されていた。しかし本調査では、死亡症例の大多数は東京都こども救命センターのある病院もしくは3次救急指定病院、そして死亡症例が年間11例以上ある病院で起こっており、東京都においては過去研究と異なり、比較的重症例の集約化が行われていると考えられる。また、覚知から現場到着まで及び覚知から病院到着までの搬送時間については問題なく、また、接触時に心停止であった症例に対して心肺停止が開始されるまでの時間が短時間であったことから、救急搬送体制および蘇生については、適切な対応がなされており、問題は見られなかった。

次に予防可能性であるが、本研究では、生後28日以降の乳児および幼児に、予防が可能である症例が多く認められた。小児死亡の3割は生後28日未満に起きており8割以上は予防が不可能であったが、生後28日以降の児では、その1割は予防が可能、3割は予防が可能か不明である。よって、特に生後28日以降での小児死亡を重点的に検証することが重要だと思われる。

今回検討を行った、予防が可能と判断された症例においては、死因は外傷およびその他の外因死が最も多く、その中でも特に溺水と窒息が多かった。予防法としては、公共設備、救急搬送体制および医療体制について、明らかに改善すべき点は挙げられなかった一方、保護者への啓発活動が有用であるとの意見が多く挙げられた。

病院受診に関して、昼間に一度受診し、夜間に急変した場合(痙攣、意識障害等)における救急受診(病院再診)の判断についても、保護者への啓発や、外来でのよりていねい・具体的な説明が必要であると意見があった。

現在も保護者への事故予防のための啓発活動を目的として、自治体や民間団体などにおいてチラシや冊子、DVDなど多くの資料が作成され、またその情報がホームページや妊婦健診、乳児健診、保健師訪問事業、などを通して保護者に提供されている。しかし、様々な理由で日常生活や育児に穴があり、それが死亡に繋がっている実態が今回みられた。こうしたことから、更なる啓発活動のためのアプローチが有用である可能性が示唆された。なお、保護者への啓発活動の中で、特に行政の手が届きにくい家族がいる問題点とその解決案に意見が多く寄せられた。

【医師名・研究者名】

| No. | 氏名 | 役職等 |

|---|---|---|

| 1 | 森臨太郎 | 国立成育医療研究・ ・ ・ ・ ・ 政策科学研究部長 |

| 2 | 小林美智子 | 大阪府立母子保健総合医療・ ・ ・ ・ |

| 3 | 福永龍繁 | 東京都監察医務院・ 院長 |

| 4 | 米本直裕 | 国立精神・神経医療研究・ ・ ・ ・ 情報管理・解析部・ 生物統計解析室・ 室長 |

| 5 | 佐藤喜宣 | 杏林大学法医学教室 |

| 6 | 椎間優子 | 国立成育医療研究・ ・ ・ ・ 政策科学研究部・ 研究員 |

| 7 | 森崎菜穂 | 国立成育医療研究・ ・ ・ ・ 政策科学研究部・ 研究員 |

| 8 | 宮地麻衣 | 国立成育医療研究・ ・ ・ ・ 政策科学研究部・ 研究員 |

【医師名・研究者名】(敬称略、順不同)

- 本件に関する取材連絡先

-

国立成育医療研究センター 企画戦略局 広報企画室

03-3416-0181(代表)

koho@ncchd.go.jp

月~金曜日(祝祭日を除く)9時〜17時

※医療関係者・報道関係者以外のお問い合わせは、受け付けておりません。