研修医の「患者ケアオーナーシップ」を高めるには シフトワークの遵守・良好な精神衛生・個人的達成感が重要

本研究成果は、国際的学術誌「Pediatrics International」に掲載されました。

[1]患者ケアオーナーシップとは、医療従事者が担当する一人一人の患者さんを、プロフェッショナルとして主体的にケアを提供しようとする責任感のこと。

プレスリリースのポイント

- 本研究は、小児科専攻医の患者ケアオーナーシップの基礎調査です。

- 当センターで小児科研修する医師は平均して高い患者ケアオーナーシップを抱いて働いていることがわかりました。

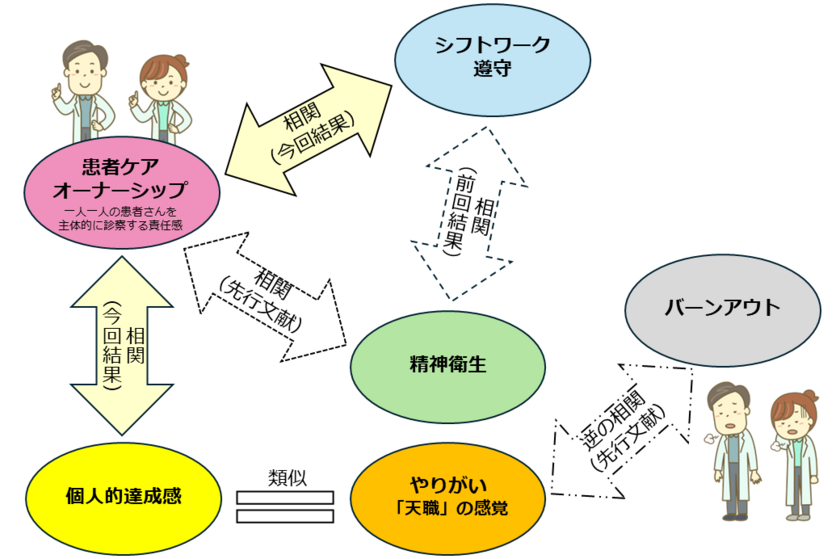

- 患者ケアオーナーシップを高く持つこと、シフトワークを遵守すること、精神衛生が良好なこととの間には関連性があることがわかりました。

- 患者ケアオーナーシップはシフトワークの遵守や、個人的達成感と関連することが示され、達成感や「やりがい」をターゲットとした研修環境整備の重要性が示唆されました。

背景・目的

2019年度から働き方改革関連法案が順次施行され、2024年度に医師の働き方改革が施行されました。当センターの小児科専攻研修において、働き方改革に対応して病棟研修の労務改善を行い、その前後調査において、労働状況と精神衛生の改善を見出し、報告しました(2025/5/29プレスリリース「医師の働き方改革が小児科専攻医に及ぼす影響を調査 ~5年間で勤務時間・日数の減少と精神衛生が有意に改善~」)。

一方、医師に対する働き方改革の負の影響として懸念されることとして、専攻医の減少した分の業務が指導医への負担となること、また研修時間の減少に伴って専攻医の医学的知識やスキルが低下すること、患者ケアオーナーシップが低下すること、などが挙げられました。今回、そのうち患者ケアオーナーシップについての基礎調査を行い、結果を報告しました。患者ケアオーナーシップは、北米のインターン、レジデントの労働時間規制の流れの中で、2010年前後から注目されるようになってきた概念です。医療従事者の、個々の患者さんに対する知識、マネジメント、感情的な注力から生まれる情動認知状態を指し、研修中にマスターすべきプロフェッショナリズムの主要素の一つとされ、ケアの質や臨床技能、患者満足と関連するとされます。測定尺度が2019年に開発され、項目としてアドボカシー、責任感、患者さんに関する知識、コミュニケーション、率先性、ケアの継続性、自律性、オーナーシップの自覚、が含まれています。この尺度が2021年に日本語訳された為、今回は日本語版尺度を使用して、当センターで小児科研修をする専攻医に対し基礎調査を行いました。

研究概要

2024年3月と9月に合計49人の小児科専攻医、総合診療部フェローを対象にアンケートを用いて横断的調査を行いました。調査内容としては、患者ケアオーナーシップ指標の他、年齢や研修年数などの属性、労働時間などの働き方、うつ尺度やバーンアウト指標の精神衛生の項目で行いました。

① 患者ケアオーナーシップ指標の平均値

今回の調査での患者ケアオーナーシップ指標の平均値は5.3~5.4であり、日本の先行研究で報告されている4.7~4.8よりも高いものでした。指標が高いことは、医師が高い患者ケアオーナーシップを持つことを示しており、当センターで小児科研修をする医師は、平均的に高い患者ケアオーナーシップを抱いて働いていると考えられます。

② 労働状況との関連性

労働状況の中では、夜勤前の日中休みを遵守できていることと患者ケアオーナーシップとの間に正の関連が見出されました。これは、シフトワークへの遵守、つまり自分がシフトの時は働き、そうでない時はしっかり休むことと、患者ケアオーナーシップを高く持つこととの間に関連性があることを示唆しています。

以前、

2019年の調査では、シフトワークへの遵守と精神衛生が良好なこととの間に関連性を見出していました(Nakao et al. Long-term impact of overnight shiftwork implementation on pediatric residents' mental wellness: a repeated cross-sectional survey. Journal of Occupational Health 2022;64:1-6)。これらの結果を合わせると、シフトワークを遵守すること、精神衛生が良好なこと、患者ケアオーナーシップを高くもつこと、との間には関連性があることが考えられます。

③ 精神衛生との関連性

精神衛生の項目の中では、バーンアウト指標のうちで、個人的達成感が高いことと患者ケアオーナーシップとの間に関連が見出されました。今回は、他の精神衛生項目との関連性は見出されませんでしたが、先行研究では、各種指標で精神衛生が良好なことと患者ケアオーナーシップとの間に正の関連があることが示されています。

個人的達成感は日本語で言う「やりがい」と近い概念であり、さらに、そういった感覚や「医師を天職と感じること」がバーンアウト傾向と逆の関連を持つことが先行研究で報告されています。私たちは働き方改革の報告の中で、専攻医の精神衛生を良好に保ちながら患者ケアオーナーシップを高めるような研修環境の整備が目標となることを述べましたが、そのために、達成感や「やりがい」といったものをターゲットとした研修環境整備の重要性を示唆していると捉えています。

発表論文情報

タイトル:To enhance patient care ownership: a baseline cross-sectional study on pediatric training

執筆者:中尾 寛1)2)、野村 理1)、窪田 満2)、利根川 尚也1)、庄司 健介1)、石黒 精1)

所属:

1) 国立成育医療研究センター 教育研修センター

2) 国立成育医療研究センター 総合診療部 総合診療科

掲載誌:Pediatrics International (日本小児科学会の英文誌)

DOI:10.1111/ped.70278

- 本件に関する取材連絡先

-

国立成育医療研究センター 企画戦略局 広報企画室

03-3416-0181(代表)

koho@ncchd.go.jp

月~金曜日(祝祭日を除く)9時〜17時

※医療関係者・報道関係者以外のお問い合わせは、受け付けておりません。