- トップ

- > プレスリリース

- > 2025

- > 我が国のアレルギー研究における患者・市民参画の実態を初めて体系化 ―がん・難病との比較をもとに、必要な支援策を明らかにし、国連総会併催科学サミットで国際的に提言―

我が国のアレルギー研究における患者・市民参画の実態を初めて体系化 ―がん・難病との比較をもとに、必要な支援策を明らかにし、国連総会併催科学サミットで国際的に提言―

(注1) PPIE(Patient and Public Involvement and Engagement):患者や市民が研究の計画・実施・評価に主体的に参画し、研究の質と社会的妥当性を高める取り組み。以下のように、わかりやすいホームページも公開されている。 https://www.amed.go.jp/ppi/index.html

(注2) 第80回国連総会併催科学サミット「グローバルヘルスの課題に取り組むための患者・市民参画(PPIE)の推進シンポジウム」:がん・難病領域だけでなくアレルギー疾患を含めたコモンディジーズにおけるPPIEの重要性を世界的に提言する機会として、慶應義塾大学病院アレルギーセンターとNPO法人ケイロン・イニシアチブが共同主催したシンポジウム。第 80 回国連総会併催 サイエンス・サミット 2025に公式採択され、国内外から多様なステークホルダーが参加し、将来のPPIE推進にむけた現状と課題を共有した。 https://www.hosp.keio.ac.jp/oshirase_shinryo/21916/

研究の背景と概要

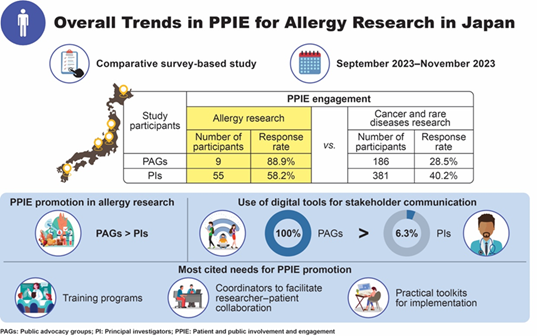

近年、患者や市民が研究に主体的に参加する「患者・市民参画(Patient and Public Involvement and Engagement: PPIE)」の重要性が国際的に強調されています。双方向性の研究推進が可能になると、研究者にとっては研究開発を進める上での新たな視点と価値を発見することにつながったり、患者・市民にとっては負担の少ない実施体制につながり、最終的には社会が医療を育てることにもつながります。2024年に世界医師会が改訂したヘルシンキ宣言でも、医療研究における倫理的原則としてPPIEの推進が明記されました。 本研究は、日本におけるアレルギー領域のPPIEの現状を、がん・難病領域と比較することで初めて明らかにしました。全国の研究者(Principal Investigators: PIs)(注3)および患者団体(Patient Advocacy Groups: PAGs)(注4)を対象にアンケート調査を実施し、両者の意識や取り組みのギャップ、今後必要とされる支援策を検討しました。

(注3) PIs(Principal Investigators):研究責任者。研究の企画や実施を統括する立場にある。

(注4) PAGs(Patient Advocacy Groups):患者や家族が主体となった啓発・支援団体。

研究の成果と意義・今後の展開

調査の結果、アレルギー領域の患者団体は研究者との連携や参画の必要性を強く認識しており、50%が連携や参画にあたり正式なルールを整備していることがわかりました。一方で、研究者側ではPPIEの重要性を認識している割合が少なく、患者・市民との連携等にあたってのルール整備も9.4%にとどまりました。

さらに、患者団体と研究者の間には「PPIEの必要性」に認識のギャップがあることが明らかになりました。患者団体では100%がPPIEを必要と考えていたのに対し、研究者ではアレルギー領域で50%、がん・難病領域でも64.7%にとどまりました。また、研究者と患者団体の交流頻度についても差があり、アレルギー領域の患者団体は87.5%が研究者との接点を持っていました。加えて、患者団体と接点を持っていた研究者は15.6%にとどまり、がん・難病領域よりも低い結果でした。

患者団体からは「患者・研究者双方の研修」「研究者と患者をつなぐコーディネーター」「成功事例やツールキットの整備」といった具体的なニーズが示されました。研究者からも「コーディネーターの存在が最も重要」との回答が多く、両者に共通した課題として認識されていました。

PPIEに関連するデジタルツールの活用については、アレルギー領域の患者団体が100%活用している一方で、研究者側の利用は限定的で(情報交換6.3%、意見収集15.6%)、患者と研究者の間で大きな差がありました。

これらの結果は、AMED(日本医療研究開発機構)(注5)などが推進するPPIEの方向性とも合致しており、患者・研究者双方への研修、コーディネーターの育成、デジタルツールやガイドラインの整備を通じて、今後の患者中心の研究推進や医療政策立案に資するものです。

この成果は、2025年9月18日(米国/英国時間)にアレルギー領域で最もインパクトの大きい国際医学誌 Allergy に掲載されるとともに、同月23日に慶應義塾大学病院アレルギーセンターとNPO法人ケイロン・イニシアチブ(注6)が共同主催した第80回国連総会併催科学サミット「グローバルヘルスの課題に取り組むための患者・市民参画(PPIE)の推進シンポジウム」で発表されました。

(注5) AMED(日本医療研究開発機構):日本の医療分野の研究開発を推進する国の研究助成機関。https://www.amed.go.jp

(注6) NPO法人ケイロン・イニシアチブ:研究者とその家族・パートナーを支援するとともに、科学と社会をつなぐ仕組みづくりを推進する日本発の非営利団体です。研究現場の多様な課題に対し、制度設計や国際連携を通じて解決を図る活動を行っています。https://www.cheiron.jp

論文

英文タイトル:Exploring Patient and Public Involvement and Engagement in Allergy Research: Cross-Disease and Cross-Stakeholder Perspectives in Japan

タイトル和訳:アレルギー研究における患者・市民参画の探究: 日本における疾患横断的・ステークホルダー横断的視点

著者名:Takeya Adachi, Saori Watanabe, Yu Kuwabara, Yuki Abe, Masaki Futamura,Takenori Inomata,

Keima Ito, Meiko Kimura, Keiko Kan-o,Hanako Koguchi-Yoshioka, Yosuke Kurashima, Katsunori Masaki,

Mayumi Matsunaga, Haruka Miki, Saeko Nakajima, Yuumi Nakamura,Masafumi Sakashita, Sakura Sato,

Kyohei Takahashi, Masato Tamari,Takeshi Tsuda, Satoru Yonekura, Mayumi Tamari, Kaori Muto, Hideaki Morita

掲載紙:Allergy

DOI: 10.1111/all.70064

- 本件に関する取材連絡先

-

国立成育医療研究センター 企画戦略局 広報企画室

03-3416-0181(代表)

koho@ncchd.go.jp

月~金曜日(祝祭日を除く)9時〜17時

※医療関係者・報道関係者以外のお問い合わせは、受け付けておりません。