低出生体重で生まれると、生殖可能年齢が短くなる傾向に ~出生体重と成人期の生殖アウトカムの関連が明らかに~

2025年10月6日に公開いたしました本リリースについて、一部文章表現と数値に誤りがございました。リリースをご覧いただいた方、ならびに関係者の方々にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げるとともに以下のように訂正させていただきます。

【3ページ目 研究概要の研究対象 2行目か~3行目】

(誤)本研究に同意いただいた 40~68歳の約4万7千人の女性

(正)本研究に関する質問に全て回答いただいた 40~68歳の約4万800人の女性

国立成育医療研究センター(東京都世田谷区、理事長:五十嵐隆)女性の健康総合センター女性の健康推進研究室および、社会医学研究部・森崎菜穂らの研究グループは、国立がん研究センターなどと共同で行っている次世代多目的コホート研究[1]にて、出生体重[2]と思春期・成人期の生殖アウトカム(初経・閉経年齢、生理周期の乱れなど)との関連を調べる研究を行いました。

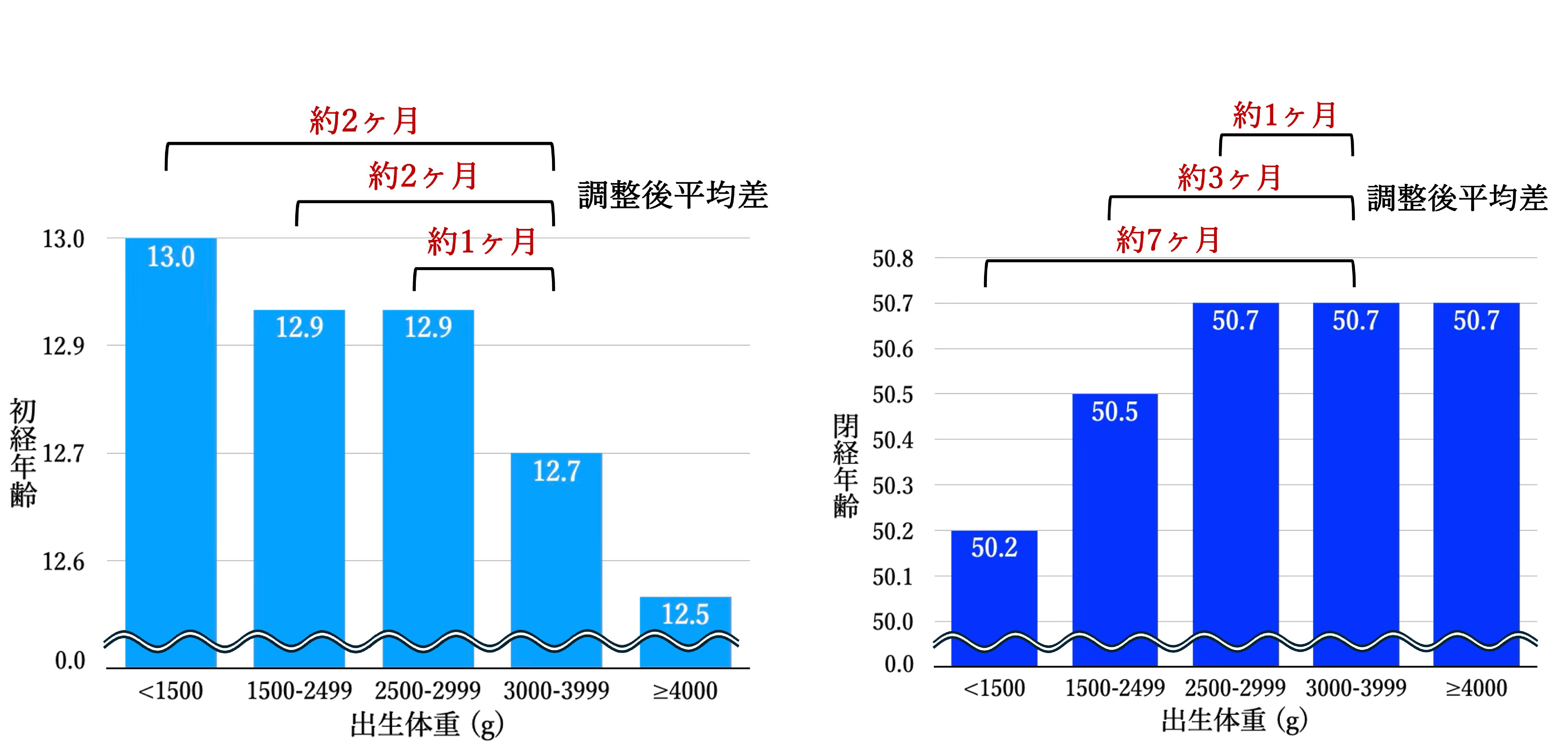

その結果、出生体重が3kg台(正出生体重児)の方と比べて、低出生体重児(出生体重2.5kg未満)の方は初経年齢が約2ヶ月遅く、閉経年齢が約3~7ヶ月早い関連がみられました(図1)。その結果、生殖可能期間が約5~8ヶ月短縮される傾向が認められました。

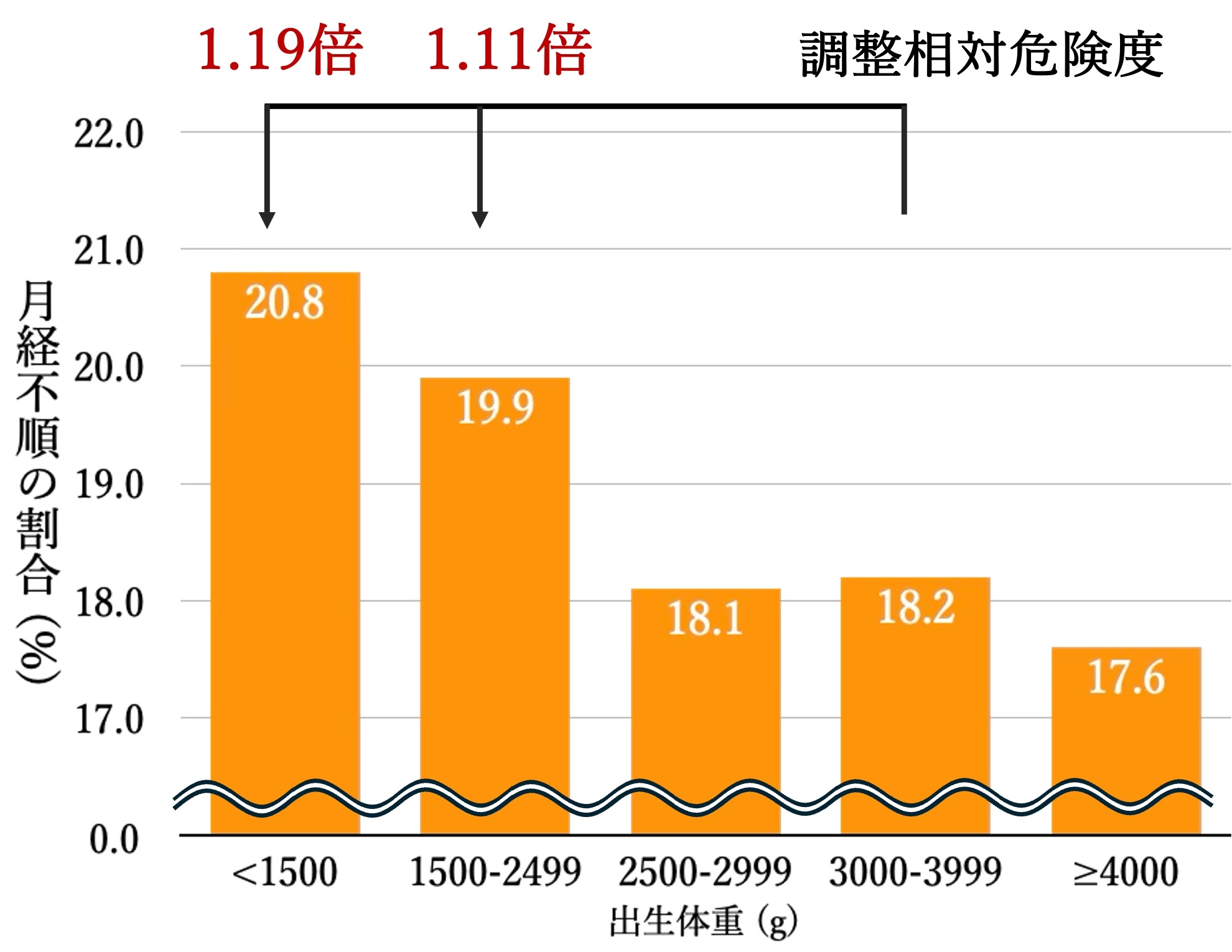

また、出生体重が3kg台(正出生体重児)の方と比べて、1500~2499g(低出生体重児)および、1500g未満(極低出生体重児)の方で月経不順の有無(過去に生理周期が乱れたことがあること)などとの関連もみられました(図2)。

[1] 次世代多目的コホート研究:「多目的コホートに基づくがん予防など健康の維持・増進に役立つエビデンスの構築に関する研究」(国立がん研究センター)。日本人の生活習慣・生活環境が、がんなどの生活習慣病とどのように関わっているのかを明らかにすることを目的とした研究。2011年に始まり7県16市町村の地域住民11.5万人(研究開始当時40~74歳)を対象として行われている。

[2] 出生体重:4000g以上=高出生体重児、2500~4000g未満=正出生体重児、2500g未満=低出生体重児、1500g未満=極低出生体重児、1000g未満=超低出生体重児、に分類される。

【図1:出生体重が3000~3999gの女性を基準とした場合の初経・閉経年齢との関連】

【図2:出生体重が3000-3999gの女性を基準とした場合の月経不順との関連】

これらの関連は、本コホートに参加している女性の内、年長の世代(1948年~1959年生まれ)の方において顕著で、年少の世代(1960年~1977年生まれ)の方ではその傾向が減少していることが観察されました。そのため、より若い世代の追跡によるさらなる研究が望まれます。

また、日本では10人に1人が低出生体重児、100人に1人が極低出生体重児で生まれます。今後、低出生体重児が増えないための取り組みや、低出生体重児として生まれた方の成人後のプレコンセプションケアのために、本研究の知見が正しく周知され、予防医学の精度の向上に役立つことが期待されます。

本研究は、出生体重とその後の生殖アウトカムとの関連を包括的に報告した初めての研究で、女性のライフコース全体にわたる生殖機能の形成において、出生前の要因が重要な役割を果たす可能性を示唆しています。

本研究成果は、疫学専門誌「Journal of Epidemiology」で発表されました(2025年10月5日Web先行公開)。

プレスリリースのポイント

- 出生体重が小さい方ほど、初経年齢が遅く、閉経年齢が早くなり、生殖可能年齢も短くなる傾向が分かりました。

- 出生体重が小さい方ほど、生理周期が乱れた経験があることと関連が見られました。

- 出生体重と生殖アウトカムの関連を、周閉経期[3]女性を対象に包括的に評価した初めての研究成果です。

[3] 周閉経期:日本人の閉経(1年間月経がない状態)平均年齢は、50歳前後ですが、これを挟んだ前後10年間を周閉経期(更年期)と呼ぶ。

研究概要

研究対象

2011~2016 年に、次世代多目的コホート研究(JPHC-NEXT)対象地域(秋田県、岩手県、茨城県、長野県、高知県、愛媛県、長崎県)にお住まいで、本研究に関する質問に全て回答いただいた 40~68歳の約4万800人の女性

研究方法

- 自分の出生体重と、生殖アウトカム(初経年齢、閉経年齢、月経不順の有無)をアンケートで回答。

- 出生体重を1,500g未満、1,500~2,499g、2,500~2,999g、3,000~3,999g、4,000g以上の5つのグループに分け、それぞれのグループごとに生殖アウトカムの平均値を算出。

- 自己申告による自身の出生体重が 3,000~3,999gを基準として、その他の出生体重(1,500g未満、1,500~2,499g、2,500~2,999g、4,000g以上)における、生殖アウトカムとの関連を検討。その際、地域、出生年、教育歴、受動喫煙年数、身長、年上の兄弟の有無、喫煙習慣、20 歳時の体格、婚姻歴を統計学的に調整し、これらの影響をできるだけ省き、初経・閉経年齢については基準グループとの平均値の差、月経不順については基準グループとの割合の差を算出。

発表論文情報

タイトル:Association Between Women's Birth Weight and Reproductive Characteristics in Adulthood: JPHC-NEXT Study

執筆者:糸井しおり1,2*、永田知映3*、Aurélie Piedvache1、森崎菜穂1、小川浩平1,4、山本 依志子5、斉藤功6、丸山広達7、有馬和彦8、青柳潔8、丹野高三9、山岸良匡10-12、村木功13、安田誠史14、金原里恵子15、山地太樹16、岩崎基15,16、 井上真奈美15,17、津金昌一郎15,18、澤田典絵15

所属:

1)国立成育医療研究センター 社会科学研究部

2)東京大学医学部附属病院 産婦人科学教室

3)東京慈恵会医科大学 産婦人科

4) 国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター

5) 国立成育医療研究センター 政策科学研究部

6) 大分大学医学部 公衆衛生・疫学講座

7) 愛媛大学大学院 農学研究科

8) 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 公衆衛生学分野

9) 岩手医科大学 衛生学公衆衛生学講座

10)順天堂大学大学院 医学研究科

11)筑波大学医学医療系 公衆衛生学ヘルスサービス開発研究センター

12) 茨城県西部メディカルセンター

13) 大阪大学大学院医学研究科 社会医学講座・公衆衛生学

14) 高知大学医学部 公衆衛生学

15)国立がん研究センター がん対策研究所 コホート研究部

16)国立がん研究センター がん対策研究所 疫学研究部

17)国立がん研究センター がん対策研究所 予防研究部

18)医薬基盤・健康・栄養研究所

掲載誌:Journal of Epidemiology

DOI:10.2188/jea.JE20240305

ナショナルセンター 医療研究連携推進本部について

ナショナルセンター医療研究連携推進本部(Japan Health Research Promotion Bureau:JH)は、日本の6つのナショナルセンターの資源・情報を集約し、それぞれの専門性を生かしつつ有機的・機能的連携を行うことによって、世界最高水準の研究開発・医療を目指した新たなイノベーションを創出することを目的とし、2020年4月に発足した横断的組織です。

- 本件に関する取材連絡先

-

国立成育医療研究センター 企画戦略局 広報企画室

03-3416-0181(代表)

koho@ncchd.go.jp

月~金曜日(祝祭日を除く)9時〜17時

※医療関係者・報道関係者以外のお問い合わせは、受け付けておりません。