家庭内暴力を経験した父親の子どもに虐待のリスクが高い傾向~父・母の区別なく、適切な理解とサポートが必要~

お詫びと訂正について

本リリースの表記に一部誤りがありました。リリースを見ていただいた方、ならびに関係者の方々にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げるとともに以下のように訂正いたします。

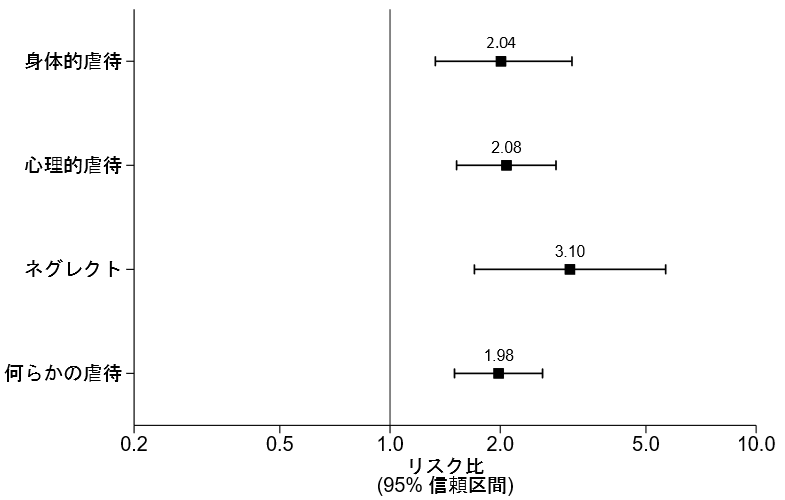

<リリース2ページ目、図2:家庭内暴力を受けた父親がいる家庭の子どもへの虐待リスク >

誤:身体的虐待 2.01

正:身体的虐待 2.04

国立成育医療研究センター(東京都世田谷区大蔵、理事長:五十嵐隆)社会医学研究部の帯包エリカ研究員、同センター政策科学研究部 竹原健二部長らの研究グループは、東京大学大学院医学系研究科の西大輔教授、東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野の田淵貴大准教授らと共同で、周産期の父親が家庭内でパートナーからの暴力(IPV: Intimate Partner Violence)を経験している場合、家庭内において子どもへの虐待が起こるリスクが約2倍に高まることを明らかにしました。

本研究は、2021年8月に実施された全国インターネット調査「JACSIS調査」に参加した、生後1年以内の子どもを育てる父親1,248名のデータを分析したものです。なお、この調査は自己申告に基づくものであり、因果関係を示すものではありませんが、家庭支援のあり方を考える上で重要な示唆となります。

本研究成果は、国際的な学術誌「Pediatric Research」に掲載されました。

注意:本研究は特定の誰かを加害者と見なすものではありません。むしろ、家庭内の関係性の緊張が親子関係に影響し、誰もが支援の対象となりうるという視点を共有するものです。

【図2】家庭内暴力を受けた父親がいる家庭の子どもへの虐待リスク

【図2】家庭内暴力を受けた父親がいる家庭の子どもへの虐待リスクプレスリリースのポイント

- 13.6%の父親が、心理的・身体的・経済的・性的な家庭内暴力を経験したと回答しました。

- そのような父親がいる家庭では、子どもへの身体的虐待(約2.0倍)、心理的虐待(約2.1倍)、ネグレクト(約3.1倍)とリスクが上昇していました。

- 父親の暴力被害がある場合、家庭内の緊張やこどもとの関係や接し方を介して、子どもの虐待被害につながる可能性が考えられました。

- 暴力被害を経験した父親は、心理的苦痛を抱えるリスクが高まり、メンタルヘルス支援の必要性が示されました。

背景・目的

- これまでの研究では、母親が家庭内で暴力を受けた場合の影響について多くの知見が蓄積されてきましたが、父親が被害者となる場合の影響については、ほとんど明らかにされていませんでした。

- 本研究は、「父親も家庭内暴力の被害者となりうる」ことと、その影響が子どもに及ぶ可能性を、初めて大規模データに基づいて示したものであり、家族支援政策における新たな視点を提供します。

- 本研究は特定の誰かを加害者と見なすものではありません。むしろ、家庭内の関係性の緊張が親子関係に影響し、誰もが支援の対象となりうるという視点を共有するものです。

本研究の位置づけ

本研究は、「男性被害者の支援拡充=女性被害者支援の後退」を意味するものではありません。母親に対する支援の重要性は今後も変わることなく、本研究もそれを前提としています。

一方で、父親が支援から取り残されがちであるという現実にも目を向ける必要があります。家庭内での暴力や不和がある場合、それは家族のどのメンバーにとっても大きなストレスとなり、子どもの健やかな成長にも影響を及ぼす可能性があります。

そのため、性別にかかわらず、すべての親と家庭を支援の対象とすることが、家族全体の福祉の向上につながります。

今後の展望・発表者のコメント

「この研究は、誰かを責めることを目的としたものではありません。父親が家庭内で困難な経験をしている場合もあるという現実を共有し、家族全体を支えるための支援体制づくりに貢献したいと考えています。母子保健から家族全体の支援へと視点を広げることが、子どもの安全と健やかな育ちを支える道だと思います。」(帯包エリカ研究員)

現在の支援制度では、父親が単独で相談できる場が限られており、支援のタイミングを確保することも容易ではありません。今後は、母親・父親の別を問わず、必要な支援が適切に届けられる仕組みを検討することが求められます。

発表論文情報

タイトル:Paternal perinatal intimate partner violence victimization and child abuse

執筆者:Erika Obikane¹, Daisuke Nishi², Tsuguhiko Kato¹, Mako Nagayoshi³, Manami Ochi⁴, Kenji Takehara⁴, Takahiro Tabuchi⁵⁻⁷

所属:

(1) 国立成育医療研究センター 社会医学研究部

(2) 東京大学大学院医学系研究科 精神保健学分野

(3) 名古屋大学大学院医学系研究科 予防医学分野

(4) 国立成育医療研究センター 政策科学研究部

(5) 大阪国際がんセンター がん対策センター疫学統計部

(6) 東京財団政策研究所

(7) 東北大学大学院医学系研究科 公衆衛生学分野

掲載誌:Pediatric Research

DOI:https://doi.org/10.1038/s41390-025-04296-3

- 本件に関する取材連絡先

-

国立成育医療研究センター 企画戦略局 広報企画室

03-3416-0181(代表)

koho@ncchd.go.jp

月~金曜日(祝祭日を除く)9時〜17時

※医療関係者・報道関係者以外のお問い合わせは、受け付けておりません。