- トップ

- > 国立成育医療研究センターについて

- > 主な取り組み

- > こどもの医療被ばくを考えるサイト PIJON

- > 小児画像検査について

- > 心臓CT検査

心臓CT検査

320列CTにおける小児心臓CT angiography検査法

1. はじめに

動いている臓器を撮影する心臓CTは、成人であってもその画質や被ばく線量はCTの性能に大きく依存します。150回/分以上の高速で拍動し、内腔が5cm程度しかない小児の心臓においては撮像機器への依存性は成人よりずっと大きくなります。小児心臓CTは、CTの多列化、2管球化、逐次近似再構成、回転速度の向上や管球・検出器性能の向上など、ここ10年でCTの技術の進歩が最もドラスティックに反映されてきた分野です。

2. 小児心臓CTの被ばく線量;世界の現状

通常の64列CTによる小児心臓の被ばく量は5-25mSv程度とされ、インターベンション並みでした。このために特に欧米ではその適応は制限されていました。

しかし、管腔だけ見えればよいハイコントラストな検査であることと、CTの技術革新の恩恵を大きく受けたことで、ここ5年ほどの間に世界的に1mSv以下、あるいは0.3mSv程度の胸部単純写真レベルの線量で、臨床的に十分な画質の検査が実施できるようになりました。これに伴い、従来小児循環器の診療に積極的にCTを用いてこなかった欧米各国で、急速に低線量CTが普及しました。

また、アジアでは、中国を除く多くの国で小児心臓CTの実施可能な施設が数施設ずつしかなく、各国とも小児心臓CTの歴史が浅いため、はじめから最新の低線量CTが普及している現状があります。

アジア心臓血管放射線学会(ASCI)の先天性心疾患ワーキンググループメンバーである、各国を代表する施設ではいずれも1mSv未満での検査が普及しており、同グループが2015年に出版したASCI-REDCARD study時の実態調査(平均1.7mSv)と比較してもこの5年間で急速に線量低減が進んでいます。

これに対して、国内には早くからCTが普及していた分、従来の高線量プロトコルがそのまま用いられている施設も多いことが特徴で、この5年間にPublishされた国内施設の小児心臓CT分野の英語論文に限っても、実に70倍以上の線量の開きがあることが判明しています(2015-2019年の5年間に出版された国内施設からの小児心臓CTに関する英語論文より、被ばくの最低値に対する最高値の比率を算出)。超音波検査の段階でより高度な医療機関への紹介が考慮される際は、自施設で無理にCTを行わず、転院先に任せる判断も必要です。

3. 撮像プロトコル

使用機器

Aquilion ONE Vision edition

位置決め画像撮像時

- 80kV、10mAを使用

- 位置決め画像の線量が検査全体の線量の約1/4を占めるためポジショニングを慎重に行い、撮り直しを回避します

- Canonの自動露出機構(AEC)は、位置決め画像に写りこんだ軟部組織量によって決まるため、吸引式の固定具を使ってしっかりと両手を上げさせた状態で固定します

- 吸引式小児用固定具の使用により0-1歳児であれば、鎮静剤を用いなくても良好な固定が得られます

- 小児科医と相談の上撮像範囲を決定します

心臓CTの撮影

- 模擬心電図の利用(参考文献参照)

- Target CTA 40%(RR間隔の40%を中心とした、回転速度275ms分の最短撮像)、1心拍

- 回転速度275ms、管電圧80kV

- 管電流のゴールはAECを用い、5mm当たりのSDを40で、CTDIvol(32㎝)0.2mGy程度

画像再構成

- Phase Naviを用いた半自動再構成。機器提案の心位相で動いていれば至適位相を検索

- AIDR-3D enhanced strongとFIRST Cardiac strongを作成

- スライス厚 0.5mm、スライス間隔 0.25mm

線量低減について

線量低減にあたっては、読影医、臨床医の目を慣らしながら少しずつ低減させるべきです。まずは5mm当たりのSD=20から始め、3か月ごとに20→24→28→32と下げると良いです。SD=32までであれば、逐次近似応用再構成(AIDR-3D)が搭載されていれば診断能を毀損することなく線量低減が可能です。フル逐次近似再構成(FIRST)が導入されている施設では、さらにSD=36、40と低減させることも可能です。

造影プロトコル

- 造影剤は体重(㎏)x2倍の造影剤(300ngI/ml製剤)

- 6か月未満あるいは5㎏未満の児では造影剤:生食=2:1で希釈、造影剤原液として2ml/kgを0.5ml/sにて注入

- 6か月以上かつ5kg以上の児では、造影剤は希釈せず、2ml/kgを1ml/sにて注入

- 動脈相は、造影剤注入終了後2秒で撮像

病態に応じた撮像法の配慮

- Glenn術後の吻合部・肺動脈評価 造影剤注入開始後60秒。疎通性がはっきりしない際は動脈相を追加し造影剤の流れの有無を評価してもよいです

- Fontan術後のconduit 評価 未就学児 造影剤注入後60秒、学童 造影剤注入後90秒、中学生以上 造影剤注入後120秒

- MAPCA評価 頸動脈分岐部~両側総腸骨動脈を撮像。CTDIvol(16㎝)1mGy程度まで線量を上げてもよいです

- 川崎病巨大冠動脈瘤症 造影剤の冠循環がかなり遅いため、動脈相、1分後を撮像するほか、2分後、3分後を待機させておき、動脈瘤全体が染まる(または血栓と鑑別が可能になる)まで撮像を繰り返します。CTDIvol(16㎝)1mGy程度まで線量を上げてもよいです。自発呼吸の小児では呼吸止めができないため、segment再構成には意味がなく、高心拍であっても1心拍撮像half再構成を行います

大きい小児

- 乳幼児なら16㎝幅で胸部全体がカバーされます

- 胸部全体が16㎝に入らないような大きな小児では、心臓のみ先に成人の冠動脈CTモードで撮像を行い、必要であれば後からピッチを最大として胸部全体をヘリカルCTで撮像しています

参考文献

- Maeda E et al., Comparison of image quality between synthetic and patients' electrocardiogram-gated 320-row pediatric cardiac computed tomography. Pediatr Radiol. 2020 Feb;50(2):180-187

- Shirota Go, Pediatric 320-row cardiac computed tomography using electrocardiogram-gated model-based full iterative reconstruction. Pediatr Radiol. 2017 Oct;47(11):1463-1470

64列MDCT装置(Light speed VCT)での小児心臓CT angiography検査法

1. 撮影法

自動管電流調整機構 (ATCM)は有用な被ばく線量低減技術であり、ノイズ指標(SD値一定)とCNR(Contrast noise to ratio)指標(CNR値一定)の2方法があります。

ノイズ指標のATCMとは、スカウト画像からX線の減衰を計算し、取得したいノイズレベル(GEではnoise index)で画像取得できる方法で、次式に表されます。

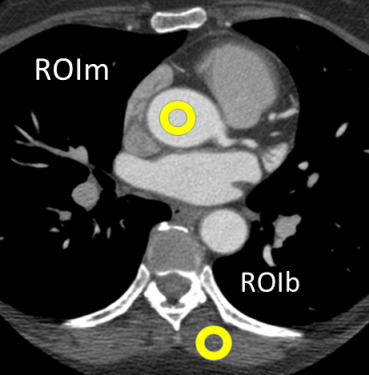

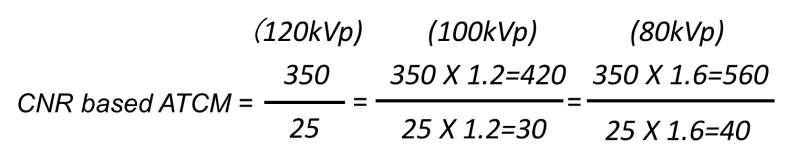

CNR指標のATCMとは、画像取得する方法はノイズ指標と同様ですが、コントラスト情報を加味した手法であり、次式に表されます。

特に、CNR指標のATCMは低管電圧と併用することで更なる被ばく低減が可能となります。例えば管電圧120kV、CT値350HU、画像ノイズは25HU(スライス厚0.625mm)と設定した場合 (当院CT装置では120kVを基準とした場合100kVでCT値が1.2倍、80 kVで1.6倍上昇)、100kV使用時にはCT値が420HU、80kV使用時には560HUと上昇します。低管電圧が変化してもノイズ指標のATCMでは、SD値は25HUで被ばく線量は変化しません。しかしCNR指標のATCMでは100kV使用時SD値が30HU(スライス厚0.625mm)、80kVp使用時にはSD値が40HU(スライス厚0.625mm)と設定可能です(次式参照)。

小児心臓CTAプロトコル(全ての症例で80 kVを使用)

| 管電圧(kV) | 管電流 (mA) | スライス厚 (mm) | ヘリカルピッチ (mm/rotation) | ビームコリメーション(mm) | ローテーションタイム (sec) |

|---|---|---|---|---|---|

| 80 | ATCM (Noise index 40) | 0.625 | 1.375 | 40 | 0.4 |

2. 造影法

事前に超音波など血行動態を把握する事が望まれます。造影法においては、自動注入器を使用しCT値をコントロールしている(重篤な有害事象なし)。穿刺には22~24G留置針を使用し、造影剤からのアーチファクトを避けるため右手もしくは右大腿静脈に血管確保することが望まれます。希釈造影剤(体重によって希釈率を変化)を注入時間一定法(12~16秒)にて注入後、5mlの生食で後押ししています。造影剤が注入されているかの確認のため、スマートプレップ機能を使用していますが、CT値を安定させるために造影注入後、2秒後に本スキャンを開始しています。

3. 術後CT

検査前に超音波や手術歴など血行動態を把握する事が必要です。特にフォンタン手術では、BTシャントや肺動脈絞扼術、グレイン手術、フォンタン手術と段階的な手術が行われます。CTでは肺動脈の狭窄、静脈の走行や狭窄、静脈シャントなどの評価が必要となるため、造影剤注入のための穿刺位置に関しては慎重に選択する必要があります。当院では右大腿静脈から造影剤注入後、2秒後と30秒後の2回撮影を行っています。

当院の造影プロトコルと各脈管のCT値、被ばく線量

| | 体重 0-5 kg (n=39) | 体重 6-10 kg (n=38) | 体重 11-15 kg (n=16) | 体重 16-20 kg (n=21) | フォンタン(n=7) |

|---|---|---|---|---|---|

| 造影剤 (ml) | 体重×2.0 (600mgI/kg) | 体重×2.0 (600mgI/kg) | 体重×2.0 (600mgI/kg) | 体重×2.0 (600mgI/kg) | 体重×2.0 (600mgI/kg) |

| 生食 (ml) | 体重×2.0 | 体重×2.0 | 体重×1.5 | 体重×1.0 | 体重×2.0 |

| 希釈造影剤総量 (ml) | 体重×4.0 | 体重×4.0 | 体重×3.5 | 体重×3.0 | 体重×4.0 |

| 生食後押し (ml) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| 注入時間 (sec) | 16 | 16 | 16 | 12 | 24 |

| 下行大動脈のCT値 (HU) | 494 (296-762) | 472 (280-713) | 447 (298-604) | 401 (248-629) | 412 (283-489) |

| 肺動脈のCT値 (HU) | 510 (327-706) | 465 (298-574) | 439 (287-610) | 375 (239-565) | 399 (312-501) |

| 左大静脈のCT値 (HU) | 221 (53-541) | 215 (57-449) | 199 (54-226) | 102 (46-314) | 209 (153-436) |

| CTDI-vol (mGy) | 0.74 | 1.0 | 1.4 | 2.7 | 1.5 |

| DLP (mGy-cm) | 9.8 | 17.4 | 23.4 | 53.6 | 17.9 |

| 実効線量 (mSV) | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.4 |

(単純CTを省略しており、上記に示した線量は本スキャンのみの値)